Combien faut-il payer pour sauver le climat de la planète ? La réponse est d’autant plus difficile à apporter que les résultats diffèrent selon les méthodes d’évaluation, coût-bénéfice ou coût-efficacité. Une revue des grands rapports sur le sujet (Stern, AR5, GIEC) l’illustre.

L’approche standard utilisée pour la réglementation économique de l’environnement est basée sur la théorie des externalités. Une externalité est l’effet d’une action d’un agent économique sur un autre, action qui s’exerce en dehors du marché (d’où le qualificatif d’externe) et qui n’est pas compensée financièrement. Cet effet externe (ou externalités dans le jargon des économistes) représente la différence entre le coût supporté individuellement et le coût supporté collectivement par la société, dit coût social[1]. L’incapacité du marché à prendre en compte la totalité des conséquences des actions réalisées par les agents (des producteurs et des consommateurs) sur l’atmosphère est due au fait que celle-ci soit considérée comme publique. L’atmosphère est supposée gratuite, les agents étant dépourvus d’incitation quant à sa valorisation ou quant à sa bonne gestion. Il s’agit d’une défaillance de marché, qui représente le fondement de l’intervention publique[2]. Face à ce problème, la préconisation politique est d’exiger, de ceux qui polluent, la prise en compte complète de leur action sur l’environnement. Il s’agit d’internaliser les effets externes négatifs des activités polluantes. Pour ce faire, il faut confronter les agents à un prix qui reflète la totalité des dommages subis par l’environnement, dommages qui découlent de leur activité.

L’économie du climat gravite autour d’une double problématique. D’un côté, il s’agit de l’étude des modes d’intervention des États (porteurs de l’intérêt général) pour pallier cette défaillance de marché et, de l’autre, de l’effet systémique de cette même intervention au niveau mondial, puisque l’atmosphère est un bien public global. Les politiques climatiques, notamment à travers leur volet atténuation des émissions, sont censées corriger ce que Stern (2006) appelle « la plus grande défaillance de marché que le monde ait jamais connue ». La question qui se trouve au cœur du raisonnement économique est la détermination d’un niveau optimum des émissions qui reflète l’équilibre entre les dommages causés par les émissions issues des activités humaines sur l’atmosphère et les coûts de leur réduction[3].

Le processus de construction des politiques climatiques pour l’atténuation des émissions peut être illustré à l’aide d’estimations issues de deux grandes études, parues avec dix ans d’écart : le rapport Stern (2006) et le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – GIEC (2015)[4] . Les coûts de l’atténuation représentent des efforts qu’il faut engager rapidement et qu’on ne peut pas différer sans surcoûts importants. Les repousser conduirait à les convertir en coûts d’adaptation au changement climatique ou, pire encore, à supporter les pertes sèches qui en découlent. Dans ce contexte, les arbitrages qui se présentent au planificateur économique relèvent d’une répartition optimale et équitable de ces coûts entre les agents économiques et aussi entre les générations présentes et à venir. Pour le dire autrement, l’enjeu majeur de la mise en place des politiques d’atténuation est de s’accorder sur la hauteur et sur les moyens de l’intervention publique, mais aussi de déterminer le bon compromis entre action immédiate et action différée.

Les principaux paramètres clés qui structurent la notion de coût du changement climatique sont la taxinomie des coûts et les approches analytiques pour la construction des politiques climatiques. Après leur passage en revue (Points 1 et 2), seront examinées les estimations du rapport Stern (2006) et du cinquième rapport du GIEC (AR5 2015) puis recensés leurs résultats (Points 3 et 4).

1. Coût sectoriel, macroéconomique et du bien-être

Les indicateurs (i.e. les métriques) utilisés pour capter les coûts de l’atténuation des émissions sont exprimés le plus souvent en termes de perte de bien-être, variation de PIB ou variations de consommation finale des ménages. Parmi ces mesures, la variation en bien-être demeure l’évaluation la plus difficile à mener, raison pour laquelle les deux autres métriques sont plus utilisées. En général, les estimations données par les modèles intégrés, particulièrement, ceux employés dans le cinquième rapport du GIEC[5], sont faites par rapport à la variation de la consommation des ménages. La précision des indicateurs utilisés est importante, car il y a un risque de confusion dû au fait que tous ces coûts sont exprimés souvent en points de PIB. Par exemple, un coût technique total (coût marginal d’abattement) donné par une certaine contrainte carbone et un coût macroéconomique induit par la mise en place d’une politique climatique sont tous deux exprimés en points de PIB alors qu’ils recouvrent des réalités bien différentes. Pour ces raisons, il convient de définir ces notions afin de préciser ce que reflètent ces mesures.

1.1. Le coût technique

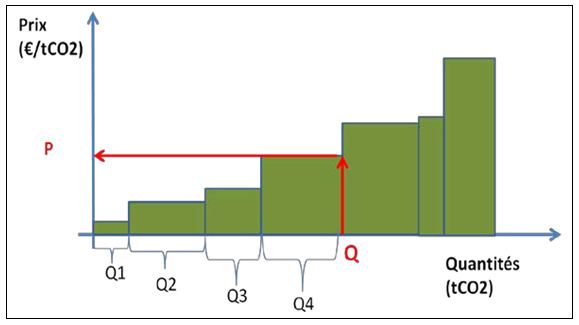

Le coût technique ou sectoriel est donné par la variation du coût d’investissement ou du coût total de fonctionnement des systèmes techniques, dans un scénario « avec politique climatique » par rapport à un scénario « référence ». Ce coût peut être calculé au niveau d’un secteur ou d’un ensemble de secteurs (pour un pays). La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) passe nécessairement par l’implémentation de nouvelles technologies moins intensives en énergie. Pour un secteur donné, la démarche consiste donc à identifier les options de réduction les plus pertinentes et à estimer pour chaque option la quantité de réduction et le coût unitaire de réduction correspondant. Ensuite, les options techniques sont empilées par ordre de coût croissant pour construire une courbe de coût marginal de réduction laquelle permet d’obtenir, pour le secteur en question et pour une année donnée, le coût marginal de réduction ainsi que le coût total des options techniques qui permettent d’atteindre l’objectif de réduction prédéfini (Figure 1).

À titre d’exemple sur la figure ci-dessus, on retrouve en ordonnées les quantités de réduction d’émissions correspondant à chaque technologie (Q1-Q4) ainsi que la quantité cumulée au niveau du secteur (Q) et en abscisse, le coût moyen de réduction de chaque option. La courbe indique le portefeuille des technologies à mettre en œuvre, par ordre de coût croissant, pour atteindre la quantité de réduction Q, le coût de la dernière technologie étant P. Ainsi, le projet d’investissement qui vise la réduction d’émissions Q est coût-efficace. La courbe indique également le coût total des investissements qui correspond à l’intégrale des surfaces des rectangles Q1-Q4.

Les coûts techniques sont composés, avant tout, des coûts directs industriels et financiers induits par l’utilisation des nouvelles technologies. Il s’agit donc des coûts initiaux de mise en place des solutions technologiques et des dépenses afférentes à celles-ci (e.g. coûts de fonctionnement annuels). De manière générale, on retrouve sur le marché plusieurs solutions techniques qui sont soit alternatives soit complémentaires. En vue de l’acquisition d’une technologie, ces solutions sont comparées en termes de somme nette des coûts d’investissements et d’exploitation et de bénéfices qui découlent du fait de leur mise en œuvre. Cela étant, il faut préciser que le coût technique est obtenu en équilibre partiel, ce qui signifie qu’il ne prend pas en considération les rétroactions entre les options techniques en question et le reste de l’économie[6].

Ce qui est particulièrement important dans les modèles qui calculent ce type de coût, ce sont les courbes d’apprentissage selon lesquelles les technologies se diffusent et arrivent à maturation. Par ailleurs, il faut noter que ces coûts peuvent être négatifs, par exemple, lorsque les économies d’énergie obtenues par l’implémentation de la nouvelle technologie sont supérieures aux coûts de l’investissement.

1.2. Le coût macroéconomique

Le coût macroéconomique, à la différence du coût technique, prend en considération les rétroactions entre les principaux secteurs et le reste de l’économie. Il s’agit alors de mener une analyse en équilibre général, en réponse à la mise en place d’une politique climatique. Dans l’idéal, tous les éléments (et leurs interactions) d’une politique climatique devraient être pris en compte. Par exemple, les mesures liées à la fiscalité carbone, les investissements concernant l’énergie, les effets d’éviction (entre investissements d’efficacité énergétique et autres investissements, ou entre la facture énergétique des ménages et les autres consommations), ou encore les effets rebond, entre l’amélioration de l’intensité énergétique et les autres consommations.

La mise en place d’une politique climatique a des impacts qui s’étendent au-delà du secteur dans lequel elle est implémentée. La modification de l’équilibre sur un marché fait évoluer l’ensemble des prix et la réallocation des ressources, ce qui impacte l’équilibre général au sein d’une économie. Les modèles macroéconomiques prennent en compte ces interactions et permettent de voir comment se reflètent les changements induits sur un marché sur les autres marchés et quel impact cela peut avoir sur le niveau et la composition du PIB national. Les modèles qui estiment ces coûts permettent la prise en compte de l’impact sur l’ensemble de l’économie de l’utilisation des recettes générées par une éventuelle taxe sur les émissions. Les coûts macroéconomiques sont ainsi présentés sous forme de variations de PIB ou des coûts en bien-être des consommateurs.

Les analyses en équilibre général ne présupposent pas nécessairement l’optimisation c’est-à-dire (c.à.d.) l’utilisation idéale des ressources dans une situation où tous les marchés sont équilibrés à travers les prix. Cette acception de l’équilibre s’oppose le plus souvent à celle des modélisations en équilibre partiel qui ne prennent en considération que certains secteurs, comme celui de l’énergie.

1.3. Le coût en bien-être

Le coût en bien-être renvoie à une évaluation quantitative des valeurs en termes pécuniaires. Pour mesurer ce coût, l’économie du bien-être établit les concepts de disposition à payer et de disposition à accepter une compensation, ce dernier concept représentant le dédommagement que les gens accepteraient pour vivre dans un monde sans politique climatique. Le consentement à payer reflète le surplus du consommateur, le prix que les gens seraient prêts à payer pour vivre dans un monde avec une politique climatique donnée plutôt que sans. Le surplus du consommateur est une notion liée à la courbe de demande qui peut être interprétée comme la disposition marginale à payer c.à.d. le prix maximum qu’un consommateur est disposé à payer pour acquérir une unité supplémentaire. Le surplus du consommateur, explique Alain Quinet « est la mesure la plus pertinente du coût de bien-être puisque, par construction, elle prend en compte l’incidence de la variation de la structure des prix, qui est l’effet premier de la politique de changement climatique »[7].

Si le surplus des consommateurs est égal à la somme des surplus individuels, alors se pose la question de la répartition de ce coût entre les diverses catégories de ménages, qui ont des niveaux de revenus différents. Par exemple, si l’on considère une augmentation des prix de l’énergie due à l’introduction d’une taxe carbone, cette augmentation pénalise davantage les ménages à revenus modestes que les ménages à revenus élevés. La mesure du surplus des consommateurs en tant qu’indicateur de coût en bien-être s’avère difficile à mener, car son évaluation requiert des informations précises sur le consommateur et sur la variation de la structure de ses dépenses en fonction de ses revenus.

2. L’évaluation du changement climatique : analyse coût-bénéfice et coût-efficacité

L’arbitrage entre l’action et l’inaction repose, le plus souvent, sur des travaux de modélisation[8]. Il s’agit d’une démarche dans laquelle on considère comme point de départ la scénarisation, en privilégiant une approche prospective, par opposition aux approches prévisionnistes ou encore prédictives, et en procédant à la comparaison de scénarios[9]. Ce processus mène à l’élaboration des représentations des mondes futurs, dont le GIEC présente des états de l’art régulièrement. L’exposition des principes sur lesquels s’appuie l’estimation des coûts de réduction des émissions, doit être précédée d’une définition de la démarche prospective qui est essentielle dans la modélisation des évolutions socio-économiques.

L’approche prospective consiste à explorer l’éventail des états futurs possibles du système économie-énergie-environnement en construisant de scénarios contrastés, en mobilisant des données sur les évolutions démographiques, économiques, techniques, énergétiques et autres, à l’aide des modèles numériques. Le but de la prospective, précise Guivarch, n’est donc pas de prédire au plus près l’avenir, mais, bien au contraire, d’élargir l’éventail des possibles, y compris aux cas extrêmes[10]. Cette approche est largement mobilisée dans les entreprises de modélisation du climat, celle-ci étant instituée assez tôt par le GIEC, notamment dans les exercices SRES[11]. La modélisation prospective s’appuie sur la comparaison de scénarios. Généralement, l’estimation des coûts de l’atténuation est faite par la comparaison d’un scénario « de stabilisation » (pour les concentrations de CO2) à une « référence ». À ce titre, Guivarch (2010) note que, du point de vue méthodologique, la référence est importante notamment pour le paramétrage des modèles, puisque ses hypothèses portent sur les déterminants des émissions, sur les élasticités, ou encore sur d’autres facteurs structurels tels que les réserves d’hydrocarbures ou les marchés internationaux. Dès lors, la référence permet d’identifier les déterminants responsables de l’emballement des émissions et, de manière corolaire, les zones où il faut instituer des instruments afin de réduire ces émissions.

2.1. L’analyse coût-avantage et coût-efficacité

Dans le cadre d’une économie de l’environnement qui considère le climat et, plus précisément, les émissions de CO2, sous l’angle des externalités négatives qu’il faut internaliser aux marchés, il convient de recenser tous les effets, négatifs et positifs, d’une politique climatique sur le bien-être et les évaluer en termes monétaires actualisés, le but étant de maximiser les bénéfices des mesures mises en place. C’est la démarche adoptée par le rapport Stern (2006).

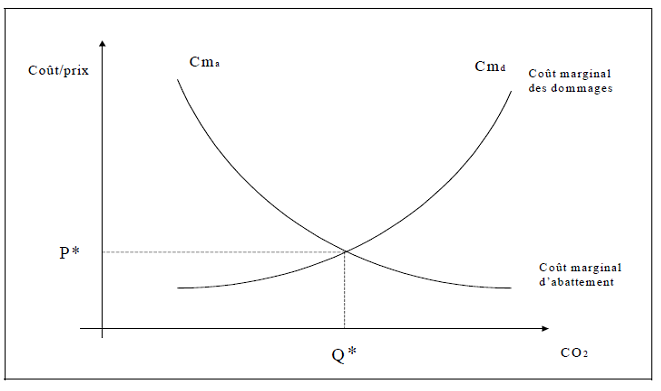

Cela étant, la minimisation du coût du changement climatique doit s’accompagner d’une trajectoire optimale pour l’évolution des émissions. Dans l’idéal, l’approche coût-avantages impliquerait l’égalité permanente entre le coût marginal des dommages associé à l’émission d’une tonne supplémentaire de CO2 dans l’atmosphère et le coût marginal de réduction des émissions de CO2. Ce principe constitue la base de l’analyse coûts-avantages (Figure 2).

Si l’on suppose, par exemple, que le coût de la dernière tonne de CO2 réduite est de 30 euros et que le dommage marginal produit par la dernière tonne de GES est de 50 euros, alors l’effort de réduction d’une tonne supplémentaire a un bénéfice social net de 50 – 30 = 20 euros. Si le dommage marginal est supérieur au coût marginal, il faut continuer à accroître l’effort puisque cela augmente le bien-être collectif. On établit ainsi un optimum de dépollution, point qui devrait permettre l’égalisation du coût marginal d’abattement et du coût marginal des dommages évités, celui-ci correspondant au bénéfice marginal de la réduction des émissions.

Sur la Figure 2, plus la concentration de CO2 s’amplifie, plus le coût des dommages résultant d’une émission supplémentaire augmente. Le coût des dommages dépend donc de l’accumulation des émissions. Dès lors, le coût social du carbone est tributaire de la trajectoire de ces émissions, sa valeur étant augmentée par l’effet d’accumulation. Le coût le plus important sera évidemment dans un scénario BaU (Business as Usual), alors qu’il diminuerait avec l’ambition des trajectoires de stabilisation. Concernant la courbe d’abattement, plus on diminue la concentration de CO2, plus le coût marginal d’abattement augmente. L’égalisation des coûts marginaux permet de dégager une quantité optimale d’émission Q* pour un prix optimal P*.

2.2. L’approche coût-efficacité

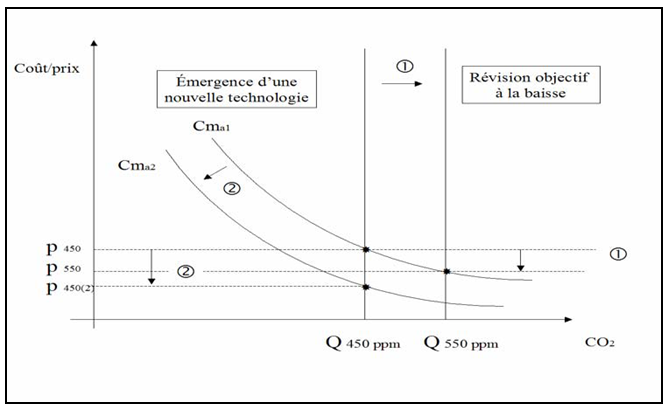

La deuxième approche dite coût-efficacité est mentionnée dans la Convention-cadre des nations unies (CCNUCC) et retenue dans le protocole de Kyoto. Elle consiste en la définition ex ante de l’objectif de réduction qu’il faut atteindre au moindre coût (Figure 3). Cette approche est mobilisée dans les exercices de modélisation du GIEC et notamment dans son dernier rapport (AR5 2015).

Le coût marginal d’abattement dépend du niveau des objectifs de réduction retenu (Cas 1). Dans la figure ci-dessus, on observe que plus celui-ci est ambitieux (Q450 ppm), plus le coût est important (P450>P550). Un autre élément qui influe sur le coût d’abattement est constitué par la disponibilité de la technologie (Cas 2). Dans ce deuxième cas, la courbe Cma2 est inférieure à Cma1, ce qui signifie que plus les technologies sont performantes, plus les coûts marginaux d’abattement et la valeur du carbone sont faibles.

Comme le note le rapport Quinet (2008),les deux analyses sont complémentaires. Si l’approche coûts-avantages vise à établir un niveau optimal de concentration de GES dans l’atmosphère, l’approche coût-efficacité associe une valeur carbone à un effort donné, effort qui correspond à un objectif de réduction préétabli. Lorsque le niveau de réduction est fixé au niveau optimal, alors les valeurs du carbone estimées par les deux approches doivent converger.

3. L’évaluation des coûts du changement dans le rapport Stern (2006)

Les exercices de modélisation sont au centre des analyses qui portent sur les évaluations des coûts des politiques climatiques. Parmi le nombre important de modèles existants se trouve PAGE (Policy Analysis for the Greenhouse Effect), utilisé dans le rapport Stern. Les résultats de ce modèle qui s’inscrit dans une perspective coût-avantage (ACA) doivent être présentés pour pouvoir détailler les principales conclusions du rapport Stern[12].

Pour l’essentiel, le modèle est caractérisé par une sensibilité du climat[13] élevée, des dommages importants, un horizon de long terme, des coûts d’atténuation faibles et, bien entendu, des taux d’actualisation qui le sont aussi. Ces conditions conduisent à des concentrations optimales de 550 ppm[14] CO2-eq. et à une hausse de la température inférieure à 3°C.

|

Encadré 1 : Le Modèle intégré PAGE2002 (Policy Analysis for the Greenhouse Effect)

Le modèle PAGE2002 (modèle intégré) est développé par une équipe de Cambridge sous la direction de Chris Hope. La version 2002 est une mise à jour de la version précédente datant de 1995, caractérisée par l’incorporation des discontinuités à grande échelle dans le calcul des impacts. Le modèle a été actualisé sur la base de nouvelles informations (e.g. paramètres, trajectoires) recensées dans le Troisième Rapport du GIEC (Groupe II). PAGE2002 prend en considération les incertitudes (traitement probabiliste des paramètres) par l’utilisation dans l’input de plusieurs valeurs des paramètres pour obtenir un éventail de résultats : a. Les émissions de GES, ainsi que l’effet d’accumulation de ces gaz dans l’atmosphère. Le modèle calcule également le forçage radiatif provenant de cette même accumulation. b. Les effets des GES sur la modification des températures pour huit régions. La modélisation est obtenue par la différence entre l’effet réchauffant des GES et l’effet refroidissant des aérosols. c. Les impacts marchands et non marchands, ainsi que les possibilités des impacts catastrophiques. Ces impacts sont agrégés suivant des taux d’actualisation spécifiques. d. La croissance économique par régions et les impacts en tant que pourcentage de perte de PIB pour deux secteurs (définis en tant qu’impacts économiques et non économiques). e. La possibilité d’occurrence des discontinuités à grande échelle, lorsque la moyenne de la température dépasse un certain seuil.

|

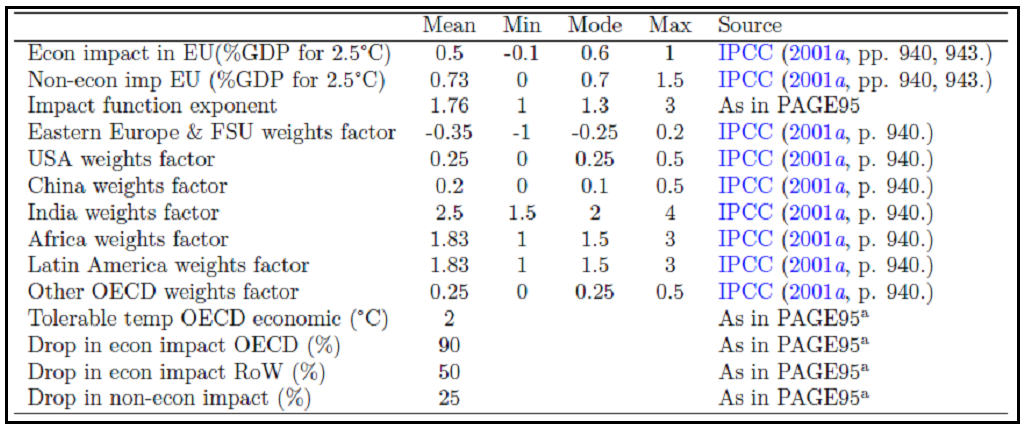

Les estimations monétaires des impacts climatiques sont exprimées à travers des pourcentages de perte de PIB pour une augmentation au-delà de 2,5°C, initialement calculés pour l’Union européenne. Ces pondérations permettent l’agrégation des pertes économiques et non économiques, ainsi que la comparaison entre des régions qui sont préalablement définies. Pour le calcul des impacts dans ces régions, le modèle emploie des coefficients multiplicateurs.

Les résultats du Tableau 1 montrent que, en l’occurrence pour l’Europe, le changement climatique peut avoir un impact économique négatif (0,5% en moyenne de perte du PIB) pour une augmentation de 2,5°C, dans un scénario SRES A2[15]. Ceci étant, les impacts non économiques (santé, biodiversité et autres) peuvent aller jusqu’à 1,5% de perte du PIB, la moyenne étant de 0,7%.

Si l’on simplifie ces résultats et si l’on utilise les coefficients indiqués pour la Chine, l’Inde et les États-Unis, on observe que les impacts les plus importants sont attendus en Inde : 3% du PIB, dont 1,3% pour les impacts économiques et 1,8% pour les non économiques pour 1,8%, (Tableau 2). On remarque que les pays africains et ceux d’Amérique latine sont bien plus fragiles que le reste des pays considérés puisque, comme l’indique le Tableau 1, leurs facteurs de pondération sont importants.

Tableau 2 : Impacts économiques et non économiques pour différents pays (% du PIB) pour une augmentation de 2,5°C

| Impacts économiques et non économiques | Moyenne | Min. | Mode (a) | Max. |

| EU | 1 ,2 | -0,1 | 1,3 | 2,5 |

| USA | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 1,3 |

| CHN | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 1,3 |

| NDE | 3,0 | -0,2 | 2,6 | 10,0 |

Note : (a) La simulation Mode est caractérisée par une fonction des dommages plus optimiste, impliquant donc une moindre réduction des émissions.

Source : à partir de Hope 2006.

En combinant les paramètres climatiques avec les pondérations respectives (Tableau 1), le modèle estime les impacts dus au changement climatique (dans le scénario SRES A2), pour les deux prochains siècles à 26,3 trillions US$ (en dollars 2000)[16].

3.1. Stern Review: The Economics of Climate Change

Le message central du rapport Stern concerne le scénario de l’inaction : le laisser-faire en matière de changement climatique pourrait diminuer, entre aujourd’hui et le très long terme, jusqu’à 20% la consommation par tête. Le corollaire de ce message est que ces pertes peuvent être évitées en mobilisant des ressources relativement modestes, soit 1% du PIB mondial annuellement.

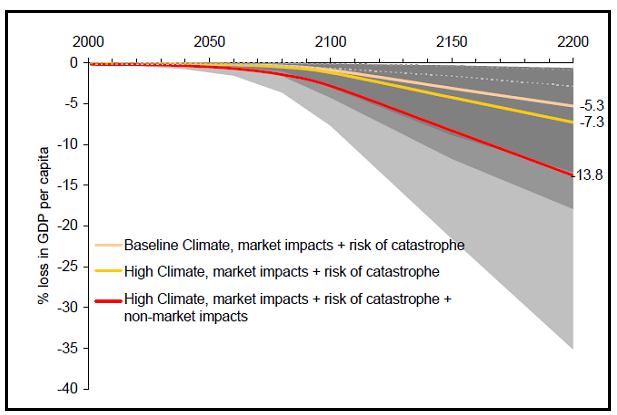

Pour parvenir à ces estimations, Stern modélise deux lots de trajectoires qui comportent à chaque fois trois scénarios caractérisés par la prise en charge ou non des dommages non marchands et des risques de catastrophe. L’horizon de temps est 2200 et les profils de hausse de température varient entre +2,4 et 5,8°C, pour le premier groupe (Baseline) et de +2,6 à 6,5°C pour le deuxième groupe (High climate). Les impacts dans trois des scénarios, jugés par Stern les plus probables, puisqu’ils incluent le risque d’occurrence de catastrophe, sont présentés sur la Figure 4.

Les pertes de revenu par tête sont comprises entre 5,3 et 13,8% en 2200 par rapport à un scénario sans changement climatique. La distribution de la fourchette des dommages (intervalle de confiance de 5 à 95 percentiles, zones grises sur le graphique) se situe entre -1 et -35% de pertes de PIB, suivant les hypothèses prises en compte. La première courbe, qui aboutit à des pertes moyennes de -5,3% en 2200, représente la Baseline sans prise en compte des impacts non marchands. La deuxième correspond au scénario High climate sans prise en compte des impacts non marchands (moyenne de -7,3%) et la troisième, en rouge, correspond au même scénario avec prise en compte des impacts non marchands (moyenne -13,8%).

Dans tous ces exercices, l’actualisation est indispensable puisque les dommages dus au changement climatique sont susceptibles de se concrétiser à très long terme, ce qui soulève la question (éthique) du poids relatif qu’il faut accorder aux générations présentes et futures. Pour valoriser les pertes intertemporelles de bien-être, le modèle utilise une technique, dite « taux de Ramsey » (Encadré 2) dont le choix des paramètres continue d’alimenter les critiques autour des résultats auxquels elle aboutit.

|

Encadré 2 : La formule de Ramsey

L’opérationnalisation de la formule de Ramsey revient à faire des choix sur deux paramètres et à considérer un taux de croissance à plus ou moins long terme. Le taux d’actualisation est ainsi déterminé selon la formule : ρt= δ+ ηg. Où ρt représente le taux d’actualisation social à l’instant t (i.e. aujourd’hui), δ est le taux de préférence pure pour le présent (tppp), η est l’élasticité de l’utilité marginale et g le taux de croissance de la consommation par tête. Le paramètre δ exprime la préférence pure pour le présent et traduit en principe, au niveau collectif, une valorisation supérieure du bien-être immédiat par rapport au bien-être futur. Le rapport Lebèque (2005) note que l’on s’accorde généralement pour situer ce taux autour de 1 à 2% par an. Il s’agit, pour le dire autrement, du « prix » concédé par les agents au temps, ou encore de la « probabilité de mourir » (la probabilité que la collectivité n’existe plus dans le futur), comme chez Stern (δ=0.1%). Le débat sur la valeur de δ se donne entre ceux qui considèrent que toutes les générations pèsent également dans le temps (δ=0) et ceux qui s’inspirent de comportements (d’épargne) observables. L’élasticité de l’utilité marginale η peut être interprétée en tant que mesure de l’aversion à l’inégalité de consommation entre les générations (i.e. Lebèque 2005 ; Quinet 2008 ; Hardelin et Marical 2011). En effet, l’utilité marginale diminue avec l’augmentation du niveau de consommation (plus on est riche, moins une unité monétaire supplémentaire compte), d’où l’intérêt à opérer un équilibrage de la consommation entre les générations. Dans une économie en croissance, le sens du transfert est évident, allant des générations futures vers les générations présentes, l’utilité marginale dépendant donc de g. Dans la littérature, ce paramètre varie entre 1 et 3 (Lebèque 2005). Plus η est élevé, plus il est difficile de demander à la société de faire des efforts aujourd’hui en vue d’une amélioration future. En ce qui concerne les hypothèses faites sur le taux de croissance, celui-ci est, dans le rapport Stern, de 1,3%.

|

Le paramètre clé de ce taux concerne la préférence pour le présent. L’approche prescriptive, défendue par Stern, considère que ce taux devrait être établi sur des principes éthiques. Suivant la prescription originale de Ramsay, le poids des générations futures devait être le même que celui des générations présentes. Ceci étant, selon Stern, δ ne représente pas la pondération de bien-être intergénérationnelle en tant que telle, mais la probabilité de l’occurrence d’une catastrophe éliminant l’humanité[17]. D’autres auteurs ont choisi d’autres paramètres (Tableau 3).

Tableau 3 : Taux d’actualisation et choix de paramètres

| δ | η | ρ

(avec une croissance à 20%) |

|

| Cline (1993) | 0% | 1,5 | 3% |

| Nordhaus (1994) | 3% | 1 | 5% |

| Stern (2006) | 0,1% | 1 | 2,1% |

| Gollier (2005) | 1% | 2 | 5% |

| CAS (2005) | 0-1% | 2% | 4% puis décroissant au-delà de 30 ans |

Source : Hardelin et Marical (2011).

Pour observer les différences entre les jeux de paramètres mobilisés, les valeurs utilisées par Nordhaus et par Stern peuvent être comparées. Nordhaus adopte une approche descriptive, alors que Stern adopte une approche prescriptive. Le premier considère ces choix s’inspirant des comportements des marchés, sur lesquels « les taux de rentabilité sont autour de 5% pour la plupart des secteurs »[18]. Le second fait remarquer qu’il est difficile d’établir cette valeur selon une approche descriptive du moment où les marchés reflètent les préférences individuelles sur l’horizon d’une vie et non pas des préoccupations intergénérationnelles.

Pour conclure, Hardelin et Marical (2011) expliquent la difficulté à faire ces choix en remarquant que : « [si] la technique d’actualisation repose sur de solides fondements économiques, ses paramètres constitutifs (taux de préférence pour le présent et aversion aux inégalités intergénérationnelles) s’avèrent difficiles à choisir en pratique ». La difficulté qui demeure dans ces choix peut être vue comme découlant de la tension qui existe entre la nécessité d’avoir un unique taux et la multiplicité des combinaisons des paramètres qui le détermine.

3.2. Les coûts de l’atténuation dans le rapport Stern

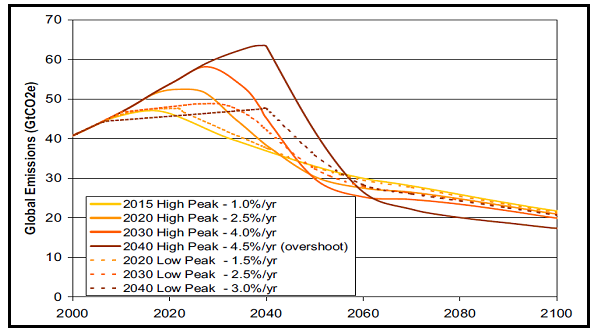

Un deuxième résultat concerne les trajectoires des émissions compatibles avec un scénario de stabilisation (550 ppm CO2-eq.). Dans la troisième partie du rapport, The Economics of Stabilisation, les auteurs expliquent que la stabilisation des émissions à 550 ppm CO2-eq. nécessiterait un pic des émissions dans les prochains 10 à 20 ans et un taux de réduction annuel de 1 à 3%. En 2050, les émissions au niveau monde devraient être réduites de 25% par rapport aux niveaux actuels[19]. Le rapport s’appuie sur le travail de Meinshausen (2006), qui synthétise plusieurs études et qui établit une correspondance entre concentration des émissions de GES et hausse des températures. Une stabilisation à 550 ppm CO2-eq. laisse 1 à 37% de chances de rester en dessous de +2°C et 31 à 79% de chances pour rester en dessous de +3°C. Les niveaux des émissions sous la BaU sont estimés à quelques 80 GtCO2 en 2050. Pour atteindre des concentrations de 550 ppm CO2-eq. en 2100, le rapport montre que les émissions globales devraient être réduites de quelque 50 Gt en 2050 ce qui conduit l’équipe de Stern à proposer plusieurs trajectoires de stabilisation.

Le profil de ce scénario suit une tendance plutôt commune, connue sous le nom de « pic-plateau-déclin »[20]. Il s’agit d’un prolongement des tendances actuelles, disons jusqu’en 2020, voire plus, étape qui serait suivie d’une période de stabilisation des émissions de quelques années encore et d’une décrue régulière par la suite (chez Stern celle-ci est prolongée après 2050). L’intuition de Stern s’avère réaliste, car, autrement (par un changement précipité), les trajectoires risquent d’être extrêmement couteuses, engendrant des chocs massifs dans l’économie mondiale.

La proposition de Stern, illustrée par la Figure 5, montre six façons d’atteindre la concentration désirée, avec un arbitrage entre la hauteur et la date du pic (low ou high) et des taux de réductions annuelles plus ou moins faibles. Par exemple, pour un pic visé de 48Gt en 2020, les émissions devront diminuer à un rythme de 2,5%/an, alors que pour un pic de 58 Gt en 2030, le taux de réduction devrait être de 4%/an. Stern considère que ce résultat pourrait être atteint pour un coût annuel, sur la période, situé dans une fourchette de -1% du PIB mondial (donc impact positif) et +3,5% (avec les hypothèses les plus pessimistes), l’estimation moyenne étant de 1% du PIB (930 Mds $) à l’horizon 2050. Pour ce faire, le rapport identifie un portfolio de politiques à même d’assurer le résultat escompté : amélioration du rendement de l’offre énergétique, maîtrise de la demande d’énergie, substitution de combustible à faibles émissions de carbone. Le rapport calcule l’évolution des coûts moyens des réductions d’émissions à partir des taux de pénétration des différentes technologies et des coûts marginaux d’abattement associés. Les émissions seraient ainsi amenées à 16 GtCO2-eq. pour les secteurs non fossiles et à 18 Gt pour les secteurs énergétiques, soit seulement 34 Gt CO2-eq. en 2050, émissions compatibles avec la concentration de 550 ppm CO2-eq. Ce coût, mille milliards, peut paraitre, et de fait il l’est, important, mais comme précise le rapport, celui-ci est comparable à une augmentation de 1% de l’indice des prix, à revenus nominaux inchangés.

4. Les coûts de l’atténuation des émissions dans l’AR5 (2015)

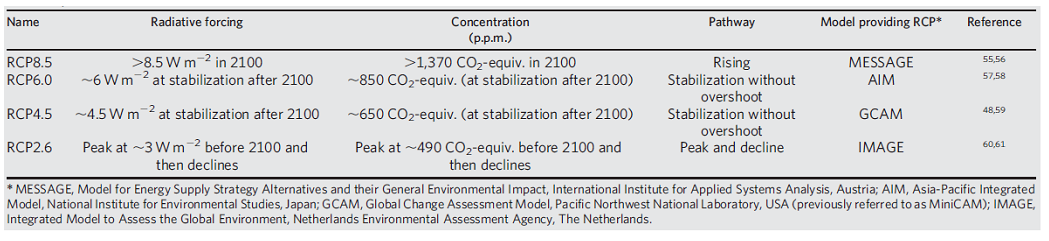

Reste à présenter les estimations des dommages dans les travaux du GIEC (AR5 2014), ainsi que les évaluations des coûts d’atténuation calculés dans le dernier rapport du GIEC. Une mise en perspective de ces chiffres peut être réalisée par la présentation des scénarios RCP (Representative Concentration Pathway) issus de ce même rapport.

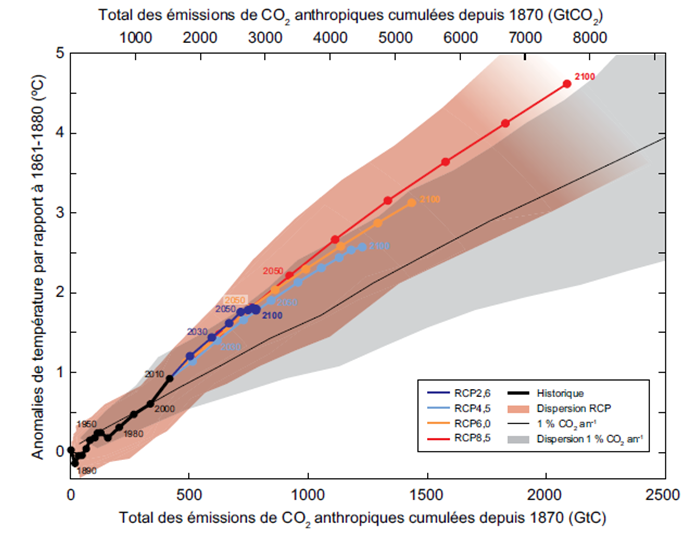

Augmentation de la température moyenne à la surface du globe en fonction du total des émissions de CO2 cumulées dans le monde. Les résultats de différents modèles de climat et cycle du carbone pour chaque scénario RCP jusqu’en 2100 sont représentés par des lignes de couleur et des moyennes décennales (points). La zone en couleur représente la dispersion des différents modèles pour les quatre scénarios RCP et s’estompe à mesure que le nombre de modèles disponibles diminue pour RCP8,5. La moyenne et la plage multimodèles simulées par les modèles CMIP5, forcés par une augmentation du CO2 de 1 % par an (simulations pour 1 % CO2 an-1), sont indiquées par la fine ligne noire et la zone en gris. Les valeurs de la température sont données par rapport à la période de référence 1861-1880 et les émissions, par rapport à 1870.

La Figure 6 restitue, sans aucune ambiguïté, la relation quasi linéaire entre l’augmentation des températures et l’accumulation des émissions : pour chaque niveau de réchauffement, il y a une correspondance en termes d’émissions de CO2 cumulées. Précisons rapidement la méthode adoptée pour la construction de ces scénarios. Pour les RCP, à la différence des scénarios précédents, le point de départ est l’établissement ex ante des évolutions des concentrations de GES. Une fois ces profils établis, les climatologues et les économistes travaillent en parallèle, ces derniers élaborant des scénarios qui débouchent sur les projections correspondant aux RCP[21]. Il s’agit d’évaluer les coûts d’adaptation et d’atténuation du changement climatique selon les évolutions présupposées des sociétés (corrigées par rapport aux précédents), en fonction des quatre scénarios de référence (Tableau 4).

À partir de ces évolutions, pour gagner en rapidité et en réactivité, les équipes travaillent simultanément et en parallèle. D’un côté, les climatologues produisent des projections climatiques utilisant les RCP comme entrée et les économistes élaborent des scénarios socio-économiques (SPP) compatibles avec les émissions escomptés dans les RCP (Encadré 3).

|

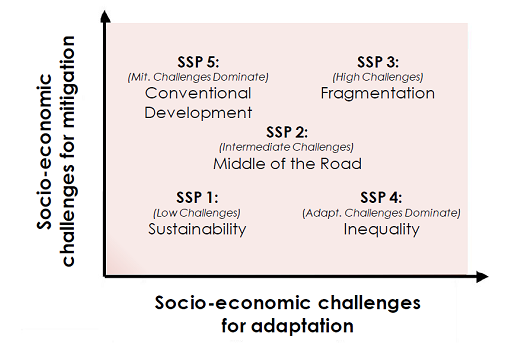

Encadré 3 : Scénarios d’évolution socio-économique (SPP) dans l’AR5

Il s’agit d’une architecture en matrice, qui établit cinq familles de scénarios d’évolution socio-économique (nommées SSP1 à SSP5), décrivant les efforts à consentir afin de parvenir aux concentrations correspondantes à chacun des RCP. Le SSP1 (faible défi d’adaptation, faible défi d’atténuation) présente un monde marqué par une forte coopération internationale, donnant la priorité au développement durable. Le SSP2 (défi d’adaptation moyen, défi d’atténuation moyen) décrit un monde caractérisé par la poursuite des tendances actuelles. Le SSP3 (défi d’adaptation élevé, défi d’atténuation élevé) dépeint un monde fragmenté affecté par la compétition entre pays, une croissance économique lente, des politiques orientées vers la sécurité et la production industrielle et peu soucieuses de l’environnement. Le SSP4 (défi d’adaptation élevé, faible défi d’atténuation) est celui d’un monde marqué par de grandes inégalités entre pays et en leur sein. Le SSP5 (faible défi d’adaptation, défi d’atténuation élevé) décrit un monde qui se concentre sur un développement traditionnel et rapide des pays en voie de développement, fondé sur une forte consommation d’énergie et des technologies émettrices de carbone. Source : ONERC 2013, GIEC 2013. |

4.1. L’estimation des impacts du changement climatique dans le cinquième rapport du GIEC

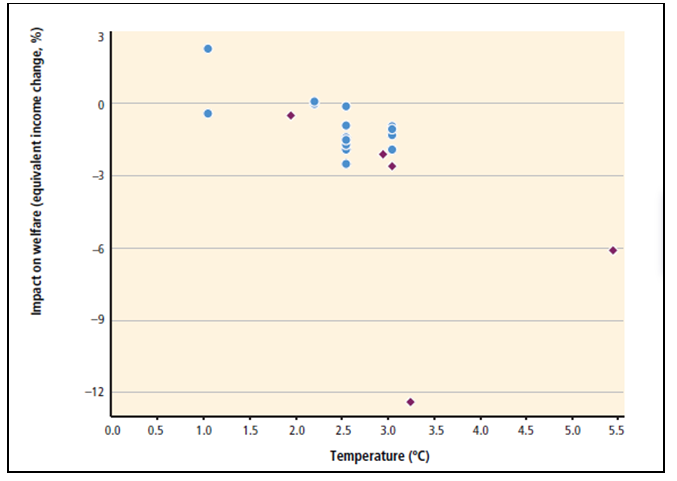

Les estimations présentées dans le dernier rapport du GIEC montrent que l’impact du changement climatique sur le bien-être est relativement limité. Les pertes sont en fonction du degré du réchauffement, ce qui amène plus d’incertitude dans les estimations considérées. Les différents modèles recensés dans le cinquième rapport traitent divers aspects des impacts du changement climatique, ce qui fait qu’aucune étude n’est complète. Cela étant, il y a peu de chances à ce que les aspects qui ne sont pas pris en compte puissent avoir des retombés positives sur les estimations. Il faut noter également que ces évaluations sont présentées de manière agrégée et que cela dissimule de grandes différences entre les secteurs, entre les régions et entre les pays. De manière générale, le rapport précise qu’en fonction du revenu, les impacts toucheront davantage les populations plus pauvres.

Selon les études mobilisées par le deuxième groupe de travail (AR5 WGII 2014) l’impact d’un réchauffement de 2,5°C équivaudrait à une perte comprise entre 0,2 et 2% du revenu mondial annuel (Figure 8).

Il faut noter que ces estimations ne sont que partiellement comparables avec celles du rapport Stern. Initialement, les estimations du modèle PAGE2002 se situent dans la même fourchette que celles des travaux du GIEC. Pour le scénario Baseline (pour une hausse des températures de plus de 2,5°C) la perte moyenne du PIB par tête est de 0,9% en 2100 et de 2,9% pour le scénario « High climate ». En effet, ces différences s’expliquent amplement par la technique d’actualisation, ce qui fait que ces pertes progressent rapidement à l’horizon 2200. Ainsi, dans le scénario Baseline ces pertes sont de l’ordre de 5,3% en 2200, alors que pour le scénario High climate celles-ci atteignent les 35% du PIB par tête.

4.2. Les coûts de l’atténuation des émissions dans l’AR5.

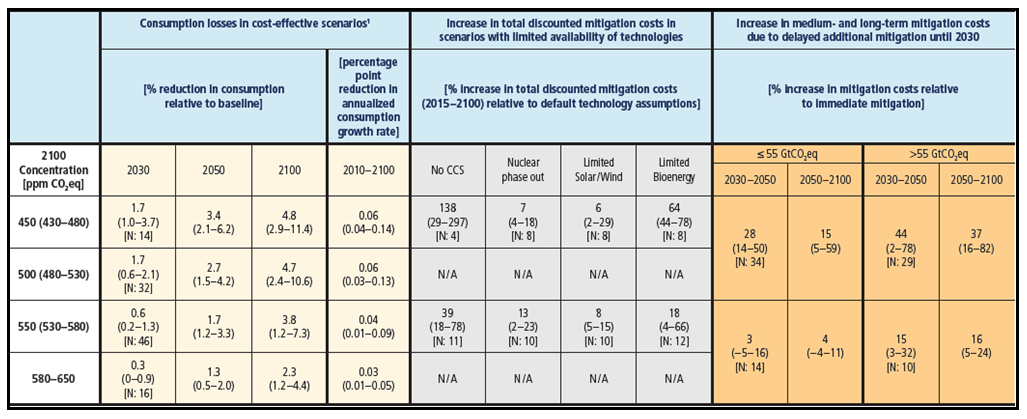

Dans les rapports du GIEC, les coûts de l’atténuation sont souvent exprimés selon la perte dans la consommation finale des ménages, entre un scénario de politique climatique et le scénario de référence. Nous reprenons ci-dessous les estimations rendues à travers le cinquième rapport du GIEC (Tableau 5).

Tableau 5 : Les scénarios coût-efficacité assument que les mesures d’atténuation sont mises en œuvre de suite et dans tous les pays, qu’il y a un prix du carbone unique et qu’elles n’imposent pas de limitations additionnelles concernant les technologies. Dans les colonnes en jaune figurent les baisses de consommation en 2030, 2050 et 2100, ainsi que les réductions annuelles de la croissance de la consommation jusqu’en 2100. Les colonnes en gris présentent l’augmentation en pourcentage des coûts actualisés (à 5%) que supposent les cas où il y a des restrictions par rapport à la technologie. Les colonnes en orange présentent l’augmentation des coûts de l’atténuation entre 2030-2050 et 2050-2100 que suppose une atténuation différée jusqu’en 2030.

Le tableau ci-dessus révèle que les coûts de l’atténuation augmentent avec la rigueur des objectifs de stabilisation : pour des niveaux élevés de concentration[22] de CO2 dans l’atmosphère, ces coûts sont plutôt faibles, alors qu’ils sont importants pour des niveaux compatibles avec le 2°C. Par exemple, pour une stabilisation entre 580 et 650 ppm CO2-eq. en 2050 (correspondant à une hausse de température d’environ 3°C), les coûts sont de 1,3% du PIB (valeur médiane). Notons que dans l’AR4 (2007), pour ces mêmes concentrations, les coûts étaient estimés entre -1 et 2% du PIB. La différence est significative, puisque la possibilité que le changement climatique amène éventuellement un gain n’y est plus.

À contrario, une stabilisation autour de 450 ppm CO2 -eq. coûterait jusqu’à 3,4 % du PIB mondial (valeur médiane) à la même année (ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne globale diminuée de 0,06 points). Par rapport à l’AR4, ces coûts sont similaires, s’établissant dans le précédent à moins de 5,5% du PIB (<0.12%/an) (voir le Tableau 5.2, RID, AR4, 2007). Les coûts présentés peuvent laisser l’impression que ceux-ci sont faibles, ou, du moins, qu’en les relativisant, ils peuvent l’être. Par exemple, dans un scénario 2°C, les coûts se situeraient entre 1,7 en 2030 et 3,4% en 2050, ce qui se traduirait par une réduction dans la croissance de la consommation de 0,06% par an (valeur médiane). Les hypothèses sous-jacentes de ce scénario requièrent une disponibilité immédiate de toutes les technologies et une coordination internationale efficace. Or, étant donné la situation actuelle, on sait à quel point ces hypothèses sont conditionnelles. Par exemple, la non-disponibilité de la CCS peut augmenter ces coûts de 138% (entre 2015-2100), pendant qu’une limitation de la biomasse peut les accroître de 64% (colonnes gris dans la Figure). Pareillement, si l’atténuation est retardée jusqu’en 2030, ces mêmes coûts peuvent être majorés de 28 à 37% (colonnes orange).

L’analyse de ces estimations au niveau mondial conduit aux remarques suivantes. La première est que la stabilisation des émissions à un niveau compatible avec la limitation de la hausse de température à 2°C (450 ppm) est possible, les coûts associés étant plutôt faibles jusqu’en 2030. Ces coûts progressent rapidement jusqu’au milieu du siècle, mais cette progression diminue en intensité par la suite. La deuxième observation consiste en la disponibilité et la dissémination des technologies, élément clé pour la stabilisation des émissions. Au-delà des investissements que cela implique, nous faisons remarquer que dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le récent mécanisme de transfert de technologie ne produit pas encore de résultat concret, alors qu’une grande partie des réductions des émissions est attendue dans les pays n’ayant pas accès à ces technologies. Enfin, la troisième remarque concerne l’avantage d’une action précoce, puisque le report des politiques climatiques augmenterait significativement les coûts de stabilisation des émissions.

L’importante variation des coûts estimés par le GIEC ne doit pas être prise sous un angle rhétorique en proie aux manipulations cherchant à les minorer, ou contrairement, à les majorer. Cette large fourchette de coûts appelle un jugement compréhensif, qui, de par ses implications, dépasse le cadre économique stricto sensu. Ces résultats doivent être considérés comme « des cartes vivantes, tracées par des scientifiques à partir des plus récentes évidences, afin d’aider les politiques à naviguer surement dans un paysage largement inconnu »[23].

Conclusion

L’analyse économique des politiques climatiques offre une conceptualisation et une compréhension des mesures nécessaires à mettre en place pour stabiliser les émissions de GES. L’économie de l’environnement présente de manière ordonnée les différentes options et permet d’appréhender les arbitrages qui s’imposent au décideur politique. Comme le note le rapport Lebèque (2005 : 5), « [l]e calcul économique, loin d’imposer son pouvoir au politique […], permet de dépasser les contradictions qui se développent normalement en fonction des intérêts de chacun, puisqu’il veut promouvoir l’intérêt général ».

À la différence des exercices pris en compte par le GIEC, le rapport Stern présente des résultats qui visent un horizon de temps plus important. Les estimations de cette étude aboutissent à des pertes potentielles de l’ordre de 5 à 20% sur le très long terme (2200). Le message central du rapport est que ces pertes peuvent être évitées par la mise en place des mesures qui coûteraient environ 1% du PIB par an. Au-delà du fait que le laisser-faire n’est pas une option, Stern recommande fortement l’adoption des actions immédiates et tire la sonnette d’alarme par rapport aux conséquences désastreuses qu’implique le changement climatique.

Les estimations des coûts prises en compte par le GIEC apparaissent moins importantes, les pertes étant de l’ordre de 1 à 2% si le climat était amené à se réchauffer de 2,5°C. Les chiffres de l’atténuation des émissions sont également inférieurs, de l’ordre de 0,04 à 0,06% du PIB par an. Ces coûts, associés à une stabilisation précoce des émissions sont faibles sous certaines hypothèses (diffusion des technologies et timing de l’action supposée immédiate). Pourtant, ces coûts peuvent augmenter rapidement si ces hypothèses ne se confirment pas.

Notes et références

[1] Un exemple simple pour comprendre cet effet « externe » est celui d’une centrale thermique qui produit de l’électricité et qui rejette du CO2 dans l’atmosphère. Son coût de production de l’électricité (dit privé) n’intègre pas la pollution qu’elle génère. Il est donc inférieur au coût subi par la société qui se voit exposée à la pollution de ses rejets carboniques.

[2] Précisons que la référence au marché n’implique pas forcément une institution fonctionnant moyennant les prix. Il y a marché dès lors que les parties prenantes ont la possibilité de négocier entre elles. Ainsi, les normes sociales peuvent jouer le rôle de contrats dont le respect repose sur le comportement et l’entente réciproque entre ceux qui participent à la gestion d’une ressource (Bontems et Rotillon 1998).

[3] Il s’agit d’égaliser les dommages marginaux (la détérioration causée par une tonne de CO2 supplémentaire émise dans l’atmosphère) avec les coûts marginaux d’atténuation (l’effort de réduire d’une tonne de CO2 les émissions).

[4] Voir références Stern (2006) et GIEC (2015) in fine.

[5] e.g. A.II.3.2, WG III, AR5 2014. Le rapport note également que la variation du PIB est « moins satisfaisante », du moment où elle inclut les investissements, les importations et les exportations, ainsi que les dépenses gouvernementales.

[6] Ces coûts sont l’apanage des modèles dit bottom-up (sectoriels) et reposent sur la représentation détaillée du système de production de l’énergie. Ces modèles sont assortis des hypothèses exogènes sur la croissance, la demande ou encore sur la disponibilité des ressources. Les modèles fonctionnant en équilibre partiel construisent des scénarios à partir des comportements d’acteurs et des grandes variables économiques et énergétiques.

[7] Voir référence in fine, 2009 : 147.

[8] Les modélisations s’appuient, généralement, sur quelques fondamentaux des émissions : population, PIB et consommation d’énergie, éléments qu’on retrouve communément dans l’identité Kaya (ou encore IPAT pour Impacts Proportionnels à la Population, l’Aisance et la Technologie [Nakicenovic et al. 2006]).

[9] « Les scénarios sont des images diverses du déroulement possible du futur et ils constituent un outil approprié pour analyser comment des forces motrices peuvent influer sur les émissions futures et pour évaluer les incertitudes connexes. Ils aident à analyser l’évolution du climat, notamment sa modélisation et l’évaluation des impacts, l’adaptation et l’atténuation » (Nakicenovic et al. 2000 : 3).

[10] Voir référence Guivarch (2010) in fine.

[11] Special Report on Emissions Scenarios. Nakicenovic et alii, 2000, in fine.

[12] Précisons qu’il s’agit de privilégier (d’un total de plus de 600 pages et 27 chapitres) uniquement l’exercice d’évaluation des dommages climatiques (chapitre 6 du rapport) et les questions liées à l’économie de stabilisation des émissions (chapitres 8 et 9 du même rapport).

[13] La sensibilité climatique est une mesure standard très utilisée dans le changement climatique, qui renseigne sur la hausse de température atmosphérique au cas d’un doublement des concentrations des émissions de CO2 dans l’atmosphère.

[14] La mesure en ppm, partie par million, représente la proportion de molécules d’un gaz donné rapportée à un million de molécules de l’atmosphère. Les différents GES sont mesurés à travers l’unité CO2 équivalent, en multipliant les concentrations de chaque gaz (méthane, protoxyde d’azote, hexachlorure de soufre, halocarbures) par leurs forçages radiatifs relatifs au CO2. La concentration en ppm CO2 eq. correspond ainsi à la concentration de CO2 seul qui impliquerait le même niveau de forçage radiatif que le mélange de GES considéré.

[15] Pour rappel, dans le scénario A2, la croissance démographique est relativement importante (15 milliards vers 2100), la croissance économique par habitant et l’évolution technologique étant plus fragmentées et plus lentes par rapport aux autres scénarios (voir le Rapport spécial du GIEC sur les Scénarios d’émission, 2000).

[16] Pour la période 2100 et 2200, PAGE procède à une extrapolation des données (des hypothèses initiales, par exemple les paramètres socio-économiques). Ce montant est calculé à partir d’un taux de préférence pour le présent (tppp) de 3% /an et un taux d’actualisation autour de 4%.

[17] À ce titre, Tol (2007) montre, dans une analyse concernant l’évaluation des coûts sociaux du carbone, que la moyenne de ce coût passe de 24$/tC si l’on utilise un taux de préférence de 3%, à 80$/tC si ce taux est de 1% et à 317$/tC si le taux est à 0% (à la Stern).

[18] Voir Nordhaus 2008 : 58, in fine.

[19] Voir Stern 2006 ; 193. Deux remarques s’imposent. D’abord, comme l’observe Stern lui-même, à ce niveau de concentration, la probabilité de dépasser les 3°C n’est pas négligeable. Si le TAR (2001) estime cette probabilité à plus de 30%, le Hadley Center l’estime à 70%. Cela mène à la possibilité de dépasser le 4°C, qui est de 10% dans le TAR et de 25% pour Hadley (Stern 2006, Box 8.1). La deuxième remarque concerne la progression de l’accumulation des GES. Actuellement la concentration est de 400 ppm CO2, soit environ 480 ppm CO2-eq. Avec une progression d’environ 2 ppm/an (fourchette basse), on atteindra les 550 ppm CO2-eq. en 2050.

[20] Voir Yawitch 2009 et Criqui et al. 2014, in fine.

[21] Les RCP sont des scénarios de référence de l’évolution du forçage radiatif sur la période 2006-2300. Ils sont au nombre de quatre, « pour éviter la tentation de désigner un scénario médian », explique Serge Planton (Synthèse du séminaire du 23 novembre 2011 à Paris).

[22]Le facteur de conversion entre dioxyde de carbone et carbone est égal à 12/44 : une tonne de CO2 correspond à 12/44 tonnes de carbone.

[23] O. Edenhofer (2014). The IPCC cost estimates. The Economist, Mai 2014.

Bibliographie complémentaire

Bontems P., Rotillon G. (1998). Économie de l’environnement. Paris, La Découverte.

Criqui P., Ilasca C., Prados E. (2014). National Soft Landing CO2 trajectories under global carbon budgets. PACTE–EDDEN, Cahier de recherché 3/2014.

Godard O. (2010). La discipline économique face à la crise de l’environnement : Partie de la solution ou partie du problème ? In J.-P. Touffut (dir.), Changement de climat, changement d’économie ? Paris, Albin Michel.

Gollier C. (2010). Ecological discounting. Journal of Economic Theory, 145 (2), pp. 812-829.

Guivarch C. (2010). Évaluer le coût des politiques climatiques. De l’importance des mécanismes de second rang. Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est.

Hardelin J., Marical F. (2011). Taux d’actualisation et politiques environnementales : un point sur le Débat. Études et documents No. 41, mai 2011. Commissariat Général au Développement Durable.

Hope C. (2006). The marginal impact of CO2 from PAGE2002: An integrated assessment model incorporating the IPCC’s five reasons for concern. Integrated Assessment, 6 (1), pp. 19‐56.

Hope C. (2008). Discount rates, equity weights and the social cost of carbon. Energy Economics, 30 (3), pp. 1011‐1019.

IPCC (2007). Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

IPCC (2014). Summary for Policymakers. In O. Edenhofer et al. (éds.), Climate Change 2014, Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

IPCC (2007). Climate change 2007. Mitigation. contribution of working group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

Kaya Y., Yokobori K. (1997). Environment, Energy, and Economy: strategies for sustainability. Tokyo, UNU Press.

Lebègue D. (2005). Le prix du temps et la décision publique. Commissariat général du plan, Paris, La Documentation Française.

Moss et al. (2010). The next generation of scenarios for climate change research and assessment. Nature, 463, pp. 747-756.

Meinshausen M. (2006). What does a 2°C target mean for greenhouse gas concentrations? A brief analysis based on multi-gas emission pathways and several climate sensitivity uncertainty estimates. In H.J. Schellnhuber et al. (éds.), Avoiding dangerous climate change. Cambridge University Press, pp.265 – 280.

Nakicenovic N. et al. (2000). Special Report on Emissions Scenarios: a Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva.

Nakicenovic N. et al. (2006). Assessment of emissions scenarios revisited. Environmental Economies and Policy Studies, 7 (3), pp.137-173.

Nordhaus W. (1991). To Slow or Not to Slow: The Economics of The Greenhouse Effect. The Economic Journal, 101 (407), pp. 920-937.

Nordhaus W. (2008). A question of Balance. Yale University Press.

ONERC (2013). Découvrir les nouveaux scénarios SPP et RCP utilisée par le GIEC. Synthèse, Paris, Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.

Quinet A. (2008). La valeur tutélaire du carbone. Rapport de la commission présidée par Alain Quinet. Centre d’analyse stratégique.

Stern N. (2006). The stern review report on the economics of climate change. http://eprints.lse.ac.uk/3149/.

Stocker T.F. et al. (éds.) (2013). The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

Tirole J. (2009). Politique climatique, une nouvelle architecture internationale. Rapport du Centre d’analyse stratégique. Paris, La Documentation française.

Tol R. S. J. (2007). The social cost of carbon: trends, outliers and catastrophes. Economics Discussion Papers 44. http://www.economics-ejournal.org/economics /discussionpapers.

Tol R. S. J. (2005). «The Marginal Damage Costs of Carbon Dioxide Emissions: An assessment of the Uncertainties». Energy Policy, 33 (16), pp. 2064-2074.

Yawitch J. (2009). Long Term Mitigation Scenarios: Process and Outcomes. Presentation at the Climate Change Summit 2009. Department of Environmental Affairs and Tourism of South Africa.

L’Encyclopédie de l’Énergie est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article, merci de mentionner le nom de l’auteur, le titre de l’article et son URL sur le site de l’Encyclopédie de l’Énergie.

Les articles de l’Encyclopédie de l’Énergie sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 International.