« Les conditions de vie sur terre se dégradent au-delà du supportable » (p. 217.) Est-il encore temps d’en éviter les conséquences ? « Les instruments d’une transition existent, mais les opposants à leur mise en œuvre sont féroces et le temps nécessaire à l’action fait dramatiquement défaut » (p. 206). Inspiré par cette double conviction, Claude Henry établit, au profit des lecteurs de « Pour éviter un crime écologique de masse » (Odile Jacob), un diagnostic alarmant sur les ressources de la planète, ses causes issues d’un « capitalisme de pillage » toujours en expansion, mais aussi des voies qui permettraient de changer de trajectoires avant qu’il ne soit trop tard. Pour ce faire, il s’appuie sur les conclusions de la centaine d’auteurs que passionnent ces sujets, des « Réflexions ou sentences et maximes morales » de François de la Rochefoucault (1665) au «The Shift Project » de Jean-Marc Jancovici (2022). Les uns et les autres aident à comprendre le peu d’échos des cris d’alarme qui auraient déjà dû faire réagir les pouvoirs publics (Lire : Debout pour un monde soutenable).

1.Des ressources naturelles, toujours plus dégradées

Au cours des cinquante années écoulées, le progrès des connaissances a mis en lumière les « dégradations infligées avec une intensité et à un rythme sans précédent » à notre planète (p. 19).

Ces blessures affectent les ressources en eau douce dont la raréfaction est à l’origine de stress hydrique dans de nombreux pays, notamment ceux dont la vie économique et sociale dépend de la bonne santé des glaciers de l’Himalaya de l’Est ou andins en Bolivie, Équateur et Pérou. Leur rétrécissement (30% de leur masse entre 1961 et 2012, mais 50% d’ici 2050) est incompatible avec la croissance démographique dans toutes ces régions.

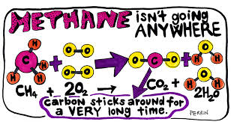

Mais l’eau, ce sont aussi les mers et les océans, de moins en moins capables d’absorber les émissions de CO2 et les excès de chaleur dégagée, à l’origine de cyclones et d’ouragans toujours plus intenses, alors même que l’acidification en hausse affecte la vie des coraux, huitres, moules et autres coquillages. Conjuguée à la surexploitation des autres ressources vivantes et aux pollutions, par les plastiques notamment, cette dégradation condamne à une prochaine disparition les communautés de pêcheurs du Ski Lanka, des Philippines ou de Madagascar (figure 1). Tous ces dommages seront encore aggravés par les convoitises que suscite l’exploitation des fonds marins.

Le sol n’échappe évidemment pas aux disparitions en cours des mangroves dans les régions côtières, à l’appauvrissement des terres par l’agriculture intensive, ou aux forêts victimes d’abattage, brûlage et pollutions de toutes sortes. La déforestation des zones tropicales commence à être mieux connue depuis que Jair Bolsonaro a accéléré l’ouverture de l’Amazonie mais elle ne doit pas cacher la disparition d’espèces d’arbres « piliers d’un écosystème bien portant » (p. 65) dans les régions boréales de Scandinavie, d’Amérique du Nord, ou de Sibérie victime de la fonte du permafrost (Lire : Biomasse et énergie, des ressources primaires aux produits énergétiques finaux) et (Lire : Combustion de la biomasse et avenir de la forêt).

Avec les atteintes répétées aux ressources en eau et en terre, c’est la biodiversité qui disparait et le climat qui se dégrade. Composante de la nature, l’homme se fait une guerre à lui-même. Comment en est-il arrivé à cette extrémité ?

2. Des innovations bloquées

Le progrès des connaissances n’a pas eu que des effets négatifs. Face aux dégradations des milieux et des ressources, des innovations ont surgi.

Utiliser plus efficacement l’eau d’irrigation des cultures a suscité l’invention du goutte-à-goutte, ou micro-irrigation, dans le paysage désolé du Néguev (p. 22) puis au Bangladesh, au Zimbabwe ou en Mauritanie, mais aussi l’informatisation du degré d’humidité des sols au Nebraska, laquelle gagnerait à être adoptée par les agriculteurs poitevins ! Ces techniques peuvent aussi accompagner la généralisation de l’agro-écologie qui passe par la plantation de réseaux d’arbres tels que les acacias qui fixent l’azote de l’air et fertilisent le sol tout en fournissant huiles alimentaires et gomme arabique. Cette pratique se diffuse sur le pourtour du Sahara et dans le sud-est asiatique (figure 2).

Mais pourquoi ces innovations, et quelques autres, ne se diffusent-elles pas plus largement, y compris dans les pays dont les responsables affichent leur volonté de « s’engager dans une révolution verte » (Xi Jinping) ou leur conviction qu’un monde nouveau est en marche (Joe Biden) ? La réponse est à rechercher dans un capitalisme régi par « la puissance d’entreprises dominantes indifférentes au bien-être de leurs clients, comme à la majorité de leurs employés, indifférentes surtout aux effets de leurs actions sur la santé publique, l’environnement et l’état de la planète » (p. 90). En résultent les investissements de Marathon Oil, Noble Energy et ExxonMobil en Guinée Équatoriale, le vote de la section 1504 du Dodd-Franck Act aux Etats-Unis[1], l’exploitation systématique des ressources non renouvelables de l’Arctique ou l’usage sans contrainte des biocides chimiques dans toutes les régions du monde.

Les grandes entreprises tirent leur pouvoir d’imposer leurs choix technologiques et sociétaux de leurs moyens financiers mais aussi de l’influence et de la corruption « lubrifiants universels » (p. 111) dont elles disposent. Donc, pas de transition tant que les formes dominantes du capitalisme conservent leur pouvoir. Mais comment changer ?

3. Des autorités publiques au pied du mur

« Le temps est donc venu » pour les autorités publiques de choisir entre un prolongement de leur complicité avec les entreprises qui refusent le changement et une rupture capable de « rendre un avenir à l’avenir » (p. 118). Elles le peuvent par un appui sans faille aux innovations qui pourraient renverser les tendances dans l’énergie, l’agriculture, la forêt, le transport et l’urbanisme, entre autres.

Construit jusqu’à présent sur l’exploitation des ressources fossiles, l’approvisionnement énergétique mondial a commencé une évolution vers de nouvelles technologies susceptibles, à terme, de combiner satisfaction des besoins et décarbonation des sources d’énergie. Parmi elles, l’éolien offshore, dont celui du danois Oersted particulièrement bien placé (figure 3) ; le solaire individuel de Fenix International ou de Mobisol qui commercialisent leurs systèmes dans la plupart des pays africains ; parmi ces mêmes pays mais aussi ceux des hauts plateaux andins, les fourneaux solaires dont l’usage limite les dégradations sanitaires et la déforestation ; les pompes à chaleur dont le coefficient de performance peut désormais dépasser quatre ; le filtrage du rayonnement infrarouge des vitrages de Saint Gobain (Lire : La contrainte d’acceptabilité sociale de l’éolien terrestre) (Lire : Solaire photovoltaïque : quel impact sur l’environnement ?). Combinées avec plus d’efficacité dans les usages énergétiques, notamment le chauffage-climatisation des immeubles, ces nouvelles technologies sont « la clé d’une transition thermique en profondeur » (p. 128).

Tous les autres usages de l’énergie sont aussi à la veille d’importants changements technologiques, comme les batteries de grande taille (100 MW construites en Chine) ou les supercapacitateurs susceptibles de remplacer certaines d’entre elles. Les uns et les autres contribueraient à décarboner le transport dans des villes végétalisées et réaménagées par le recours à de nouveaux matériaux. Une telle évolution devraient s’inscrire dans une complémentarité entre nature et science, concernant l’exploitation-conservation de la forêt tropicale, le rejet des plastiques, les substituts végétaux à la viande, les produits animaux cultivés et, finalement, la maîtrise de l’eau, y compris en remontant aux techniques des Incas.

En attendant la réalisation d’une telle transition, il est possible de « de desserrer l’étreinte du temps » (p. 205), par quelques instruments : la géo-ingénierie qui, non sans risques graves pourrait réfléchir une partie du rayonnement solaire incident ; l’extraction du CO2 dans l’air ambiant ou dissous dans l’eau de mer par carbonisation de la péridotite et surtout du basalte ; la très souhaitable capture-stockage du CO2 à condition que le coût de l’opération continue à diminuer et que soit choisi le payeur (Lire : Captage et stockage du carbone).

4. De la connaissance à l’action

L’engagement des pouvoirs publics dans une véritable transition parait cependant difficile sans une mobilisation citoyenne qui passe par la conviction que le changement s’impose.

Pour ce faire, les témoignages des scientifiques comptent d’autant plus que leur discours se concentre sur les faits pertinents « ici et maintenant » ; qu’ils disposent d’un système de médiation efficace à l’exemple du « La Rochelle Territoire zéro carbone – LRTZC » (figure 4) ; qu’existent des groupes tels que les « Fridays for Future » au sein desquels le partage de certaines idées devient un facteur d’identité.

Au-delà d’une conviction partagée, le passage au stade judiciaire peut « brider les entreprises polluantes et bousculer la passivité des États » (p. 164). Trois exemples contrastés l’illustrent : un échec en Inde, une victoire enlisée en Colombie et un succès sans réserve aux Pays-Bas avec un effet d’entraînement en Allemagne et en France.

Victorieuses ou pas, les décisions judiciaires ne suffisent pas. Aux États d’intervenir, en commençant par la dépossession des biens (la nationalisation dans la tradition française) des entreprises les plus opposées à toute transition, suite à une réévaluation de leurs actifs et de leurs passifs. Viendrait ensuite l’obligation d’une vérité des prix qui pourrait s’inspirer de la réforme réalisée par la Suède en 1990 comportant de fortes taxes sur les émissions polluantes. Parallèlement, serait entreprise une régulation spécifique de la publicité qui écarterait tout attrait pour les sources d’énergie fossiles, les véhicules gros consommateurs ou la viande bovine. Les marchés financiers ne seraient pas à l’abri des réformes si l’on veut rééquilibrer les portefeuilles « en se débarrassant des titres à fort contenu carbone » (p. 186) et en encourageant la « finance verte » comme le souhaite Alain Grandjean.

Le succès de ces réformes dans les pays développés ne déboucherait cependant pas encore sur l’indispensable transition qui dépend aussi, peut-être même plus encore, des conditions de vie et de travail dans les pays en voie de développement. Les promesses d’aide qui leur sont faites depuis la COP 15 de Copenhague n’ayant guère été tenues, la plupart d’entre eux sont abandonnés à l’aggravation des crises climatiques, aux désastres naturels et aux migrations. Pour eux, plus que jamais, la nature doit être protégée, peut-être en lui donnant une personnalité juridique et en attribuant à sa protection une partie des quelques centaines de milliards de dollars à transférer du Nord au Sud.

En conclusion,

Un cri d’alarme à faire connaître au moment où Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, le confirme dans son discours du 15 juin 2023 : « la réponse collective du monde face au réchauffement climatique est pitoyable » !

Notes et références

[1] Effectif sous la présidence Obama mais abrogé comme le reste de l’Acte dès le début de la présidence Trump.