Impossible en 2019 de parler de politique énergétique sans évoquer les questions environnementales : pollutions, climat, ressources naturelles. Ignorées ou mésestimées au cours des décennies 1950, 1960 et 1970, ces questions, soulevées par des scientifiques, sont progressivement entrées dans le champ de la politique énergétique (ou de l’énergie).

Au moment où la prise de conscience environnementale commence à poindre dans les pays développés à la fin des années 1960 et au début des années 1970 avec la création des premiers ministères de l’environnement (Figure 1), les objectifs des politiques énergétiques demeurent toujours, dans ces pays, le bas prix de l’énergie et la sécurité des approvisionnements. Ce dernier objectif est d’ailleurs, en 1974, à l’origine de la création de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) en réponse à la crise pétrolière. L’Agence vise à établir une coopération entre ses pays membres afin de réduire une dépendance excessive à l’égard du pétrole, à travers des programmes d’économie d’énergie, le développement de sources d’énergie alternatives et la recherche-développement dans le secteur de l’énergie. Un des engagements majeurs des 16 pays membres fondateurs de l’AIE serait de constituer un stock de réserves pétrolières à un niveau équivalent à 60 jours d’importations nettes de pétrole, niveau qui sera fixé par la suite à 90 jours.

À cette époque, pourtant, la prise en compte des impacts sur l’environnement du secteur de l’énergie existait depuis la création des ministères de l’environnement à qui elle incombait. Elle remontait, dans la plupart des pays développés, au début des années 1960 et s’était amplifiée au cours des années 1970. En France, par exemple, une loi-cadre sur la pollution de l’air, votée en juillet 1961, avait institué les zones de protection spéciales à Paris, limitant la teneur en soufre des combustibles pour les chaudières et organisant le contrôle des chaufferies d’immeubles. Une série d’arrêtés, de décrets, de circulaires avaient suivi sur les raffineries, les centrales thermiques, les cimenteries, les aciéries. À l’instigation de Robert Poujade, premier ministre de l’environnement de la République française, un réseau de contrôle de la qualité de l’air avait été créé. En 1973, une trentaine de villes étaient équipées d’un réseau de surveillance, 10 centrales thermiques et 20 raffineries de pétrole étaient contrôlées par des systèmes de mesure de dioxyde de soufre (SO2) et des fumées, ce qui avait permis d’établir un premier bilan de la pollution atmosphérique.

Au moment de la première crise pétrolière en 1973, la crainte était grande que les changements survenus dans les conditions d’approvisionnement en énergie se traduisent par des conséquences négatives pour l’environnement. C’est la raison pour laquelle les ministres de l’environnement des pays développés cherchaient un cadre de coopération pour échanger des données, procéder à des échanges d’informations et d’expériences sur les incidences potentielles de la production et de l’utilisation de l’énergie sur l’environnement.

Le cadre trouvé avait été le Conseil de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE) qui, après avoir retenu le principe pollueur-payeur en 1972, adopte entre 1974 et 1979 plusieurs recommandations portant sur l’énergie et l’environnement et confie aux services de l’Organisation la tâche d’entreprendre toute une série d’études dans ce domaine : L’énergie et l’environnement C(74) 222 ; Incidences sur l’environnement qui découlent de la production et de l’utilisation d’énergie C(76) 162 ; Le charbon et l’environnement C(79)117 ; La réduction des incidences sur l’environnement de l’utilisation de l’énergie dans les secteurs domestique et commercial C(77) 109.

L’intégration de ces préoccupations dans les politiques énergétiques ne suivra pas immédiatement. Alors que le second choc pétrolier de 1979 incite les pays industrialisés à adopter des mesures visant à économiser l’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique, il faut attendre le milieu ou la fin des années 1980 pour que les préoccupations environnementales figurent pleinement dans les objectifs des politiques énergétiques au même titre que la sécurité d’approvisionnement ou le bas prix de l’énergie (Figure 2). C’est ce qui advient en 1989 lorsque les ministres de l’énergie réunis à l’AIE consacrent une partie de leur communiqué à la protection de l’environnement [1]. Depuis, la protection de l’environnement, en particulier la lutte contre le changement climatique, fait partie intégrante des objectifs des politiques de l’énergie. On trouve ainsi une référence à la recherche d’une énergie décarbonée ou à la réduction des gaz à effet de serre dans tous les communiqués ministériels de l’AIE au cours de la période 1990-2013. Lors de leurs réunions, les 19 et 20 novembre 2013, les ministres de l’énergie, en rappelant que le secteur de l’énergie est responsable des trois-quarts des émissions globales de gaz à effet de serre, ont renouvelé leur engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique [2].

Finalement, c’est surtout grâce aux mesures prises pour contrôler la pollution atmosphérique que l’impact du secteur de l’énergie sur l’environnement a été pris en compte depuis les dernières décennies du XX° siècle.

1. L’identification des impacts sur l’environnement et des risques liés à l’énergie.

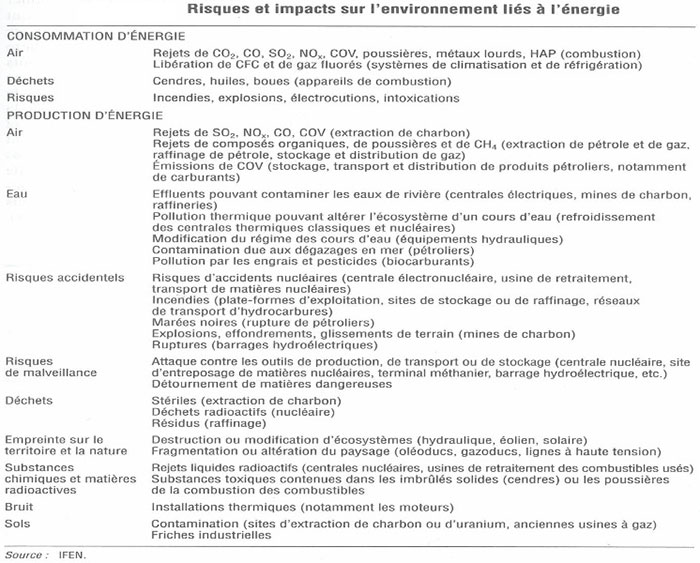

Pour promouvoir une politique énergétique respectueuse de l’environnement, il est important de pouvoir identifier et quantifier les dommages et les risques, réels et potentiels, liés à l’énergie. Cette connaissance doit permettre d’orienter les choix vers les filières énergétiques dont l’impact sur l’environnement est le plus faible (Figure 3).

Toutes les sources d’énergie ont un impact sur l’environnement, mais les énergies renouvelables (énergie hydroélectrique, solaire, éolienne, biomasse, géothermie, énergies marines) sont en général plus propres que les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) ou que le nucléaire. Ces impacts, comme le montre le tableau ci-dessous, concernent la santé humaine, les écosystèmes, les constructions, les cultures végétales, les paysages et le changement climatique et varient en fonction des différentes sources énergétiques.

Les énergies fossiles sont à l’origine d’une grande partie de la pollution atmosphérique. La production, le transport, la transformation et l’utilisation de l’énergie sont, par exemple, responsables en France, pour les polluants traditionnels, des trois quarts des émissions de SO2 et de CO2, de la moitié de celles des composés volatils non méthaniques (COVNM), de 85 % de celles des particules et de la quasi-totalité des émissions d’oxydes d’azote (NOx). Il faut également leur imputer les trois quarts des émissions nationales des gaz à effet de serre. Toutefois, grâce à l’énergie nucléaire, la France a non seulement pu limiter ses émissions de CO2 mais elle évite chaque année, l’émission de 1,7 million de tonnes de SO2 et de 890 000 tonnes de NOx[3].

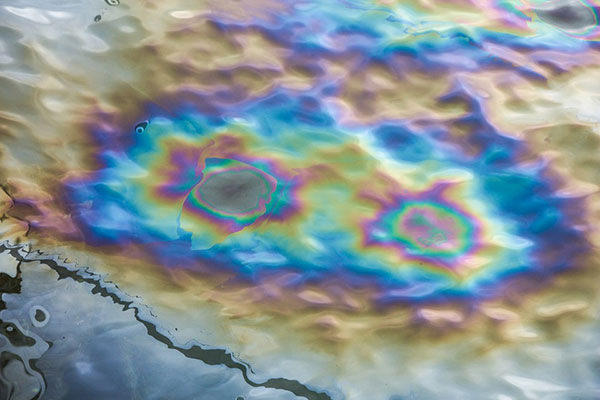

Le transport des produits pétroliers peut être à l’origine de pollution des eaux marines lors de déversements accidentels tandis que les différentes étapes du traitement des produits pétroliers (raffinage, transport, stockage…) peuvent également provoquer des pollutions des eaux continentales ou du sol (Figure 4).

Bien que l’énergie solaire ne soit la source d’aucune pollution lors de sa transformation en énergie électrique, le fonctionnement et le traitement en fin de vie des systèmes photovoltaïques ont, comme n’importe quel produit industriel, un impact sur l’environnement aussi minime soit-il. Au niveau local, son impact direct se traduit par une modification visuelle des bâtiments équipés de panneaux solaires et surtout par une atteinte aux paysages dans le cas de parcs photovoltaïques au sol (Lire : Les centrales villageoises photovoltaïques en Rhône-Alpes).

Comme les autres énergies renouvelables, l’énergie hydraulique a l’avantage de ne pas dégager de gaz à effet de serre pendant son utilisation mais elle n’est pas sans impacts sur l’environnement. Ceux-ci varient avec le type et la taille des ouvrages hydrauliques, des centrales ou des barrages. Ils sont faibles s’il s’agit d’exploiter des chutes d’eau naturelles mais ils peuvent s’avérer très importants en cas de création de barrages ou de retenues artificielles d’eau : sous-oxygénation de l’eau, impact sur la biodiversité et les poissons, ou envasement des retenues (Lire : Les ouvrages hydrauliques).

Les préoccupations liées à l’énergie éolienne demeurent le bruit, l’impact sur la faune, en particulier les oiseaux et les chiroptères (chauve-souris), et surtout l’altération des paysages. Le bruit d’une éolienne peut constituer une gêne importante mais les améliorations techniques récentes ont rendu possible sa réduction à un niveau faible : celui perçu au pied d’une éolienne de 1,5 MW est de 55 décibels (db) à comparer aux 80 db émis à l’intérieur d’une voiture ou aux 130 db émis par un marteau-piqueur. L’implantation dans les vastes plaines rurales de mâts verticaux de grande hauteur peut affecter les paysages de manière notable. L’évaluation de cet effet visuel sur les paysages est compliquée et aussi très subjective (Lire : Production d’électricité éolienne). Pour réduire cet impact visuel, il convient de tenir compte soigneusement de l’implantation, de la couleur et de la forme des éoliennes. Quant à l’implantation, elle doit également prendre en compte les voies de migration, les corridors entre zones de reproduction, de repos et d’alimentation des oiseaux afin de minimiser les risques de collision [4].

Quantifier les impacts environnementaux du secteur de l’énergie et leur donner une valeur monétaire présente un certain nombre de défis. De nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années pour évaluer les coûts externes du secteur de l’énergie : l’étude, en 1998, de la Commission européenne sur la filière électrique du berceau à la tombe, ExternE, évalue à 1 % du Produit Intérieur Brut (PIB) les coûts externes du secteur de l’électricité dans l’Union Européenne (UE 15), et cela en limitant à 5 % du coût de production le coût externe du cycle nucléaire.

Lorsque l’on prend en compte toutes les filières de production d’électricité dont le charbon, le gaz naturel, le fioul, le nucléaire, la biomasse et l’incinération des déchets, et si l’on ajoute les impacts du réchauffement climatique, les externalités peuvent excéder le coût de production de l’électricité dans le cas du charbon et du fioul, selon les hypothèses retenues pour le coût de la tonne de CO2. Mis à part le nucléaire, dont les coûts externes ont été sous-évalués, et l’incinération des déchets dont les coûts externes ont été surévalués car toutes les émissions ont été attribuées à la production d’électricité et non à la production de chaleur, l’hydroélectricité présente les coûts externes les plus bas derrière la biomasse et le gaz naturel.

Ces études méritent d’être poursuivies dans plusieurs directions : risque nucléaire à la lumière de l’accident de Fukushima, impact visuel des éoliennes ou émissions de particules fines, de SO2 et de NOX par la combustion de bois dont on connait mieux le risque sanitaire. D’évidence, une internalisation complète des coûts externes, de la production à la consommation serait susceptible de modifier substantiellement le choix des sources énergétiques.

2. La recherche systématique d’une plus grande efficacité énergétique

La meilleure énergie, du point de vue de la protection de l’environnement, est celle que l’on ne produit pas ou que l’on ne consomme pas, d’où la priorité que les gouvernements devraient accorder aux économies d’énergie (Figure 5). Ces dernières constituent en effet un moyen efficace de réduire les émissions de polluants traditionnels et de gaz à effet de serre. Des gisements substantiels peuvent être exploités souvent à un coût moindre que les actions sur l’offre. Il conviendrait donc de renforcer les mesures d’économie d’énergie et d’augmenter de façon significative leur rôle vis-à-vis des politiques visant à promouvoir l’offre, tout en veillant à leur rapport coût – efficacité.

Le rapport du Conseil Mondial de l’Énergie, publié avec le concours d’Enerdata SA sur l’évolution de l’efficacité énergétique dans le monde [5], met en lumière qu’au cours de la dernière décennie, l’intensité énergétique a continué à décroître à la fois par unité de PIB et par habitant [6 [7]. Cette tendance est liée à la forte hausse des prix mondiaux de l’énergie et plus récemment à la récession économique qui a fait chuter la consommation globale d’énergie, en particulier dans le secteur industriel. Pendant cette période le mix des sources d’énergie des pays de l’OCDE a peu changé. La part combinée des combustibles fossiles représente toujours 80 % des approvisionnements totaux en énergie primaire tandis que la part des énergies renouvelables est passée de 6 % à 8 %. Ces dernières ne représentent toutefois que 20 % de l’électricité produite, très majoritairement sous la forme d’énergie hydraulique.

Pour promouvoir l’efficacité énergétique, l’AIE a formulé une série de recommandations couvrant 25 domaines d’actions répartis en 7 secteurs prioritaires : activité intersectorielle ; bâtiments ; électroménager ; éclairage ; transports ; industries ; et compagnies d’électricité. L’AIE estime que si ces recommandations étaient appliquées dans le monde entier, sans délai, elles permettraient d’économiser quelque 8,2 Gt de C02 par an d’ici 2030. Soit l’équivalent de deux fois les émissions de l’Union européenne à l’heure actuelle.

Quel est, à ce jour, le bilan du suivi de ces recommandations ? [8] Du côté positif, l’AIE note la mise en œuvre par ses pays membres d’une large gamme de politiques allant d’une stratégie nationale à l’adoption de normes minimales de performances énergétiques pour les appareils électroménagers et les équipements. Parmi les politiques innovantes, elle met en avant des instruments financiers novateurs ; des politiques actives de promotion visant à améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments ; des mesures favorisant la mise en veille ou l’élimination progressive d’appareils d’éclairage inefficaces ; des politiques incitant les compagnies d’électricité à promouvoir l’efficacité énergétique ou des mesures encourageant un gonflage approprié des pneus. Du côté négatif, elle constate la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique dans tous les pays car les pays les plus en avance dans ce domaine n’ont eux-mêmes réalisé que 40 % des économies potentielles recommandées. Ces résultats mitigés s’expliquent par un manque d’information, un accès insuffisant aux capitaux nécessaires pour améliorer l’efficacité énergétique et la non internalisation des coûts des externalités dans les prix de l’énergie (Lire : Les politiques d’efficacité énergétique).

3. Les instruments de politique environnementale mis en œuvre dans le secteur de l’énergie

Conformément au principe pollueur-payeur adopté par le Conseil de l’OCDE en mai 1972, le pollueur doit se voir imputer les coûts de prévention et de lutte contre la pollution. Pour mettre en œuvre ce principe, les pouvoirs publics ont à leur disposition une large panoplie d’instruments de politiques pour prévenir ou minimiser les impacts environnementaux du secteur de l’énergie. Dans cette panoplie figurent les instruments réglementaires ou de réglementation contraignante ; les instruments de marché comme les redevances, les taxes et les permis négociables ; les accords négociés ou les instruments d’information comme les écolabels.

3.1. Les instruments réglementaires

À la fin des années 1960 et au début des années 1970, les gouvernements ont le plus souvent adopté des lois et des réglementations qui prescrivaient des normes à respecter et des technologies à employer par les industries polluantes (Figure 6).

Cette approche réglementaire dite contraignante est celle qui convient le mieux dans certaines situations, soit parce que les risques sanitaires sont élevés et les effets irréversibles, soit parce que le nombre de pollueurs est restreint. La fixation d’une norme, du type quantité maximale d’émissions de SO2 à rejeter dans l’atmosphère, a l’avantage de présenter un maximum de garantie quant au résultat final si l’on dispose des moyens de la faire respecter. Dans d’autres cas, comme celui des pollutions diffuses, la réglementation peut être difficile à faire respecter et impose des coûts élevés de mise en conformité. De plus, elle n’incite guère les industriels à innover pour continuer d’améliorer leurs performances environnementales une fois qu’ils ont respecté les prescriptions réglementaires.

La réglementation demeure l’instrument privilégié de contrôle des incidences environnementales et de la sûreté de la production d’énergie. Elle prend en général la forme d’autorisation d’exploitation et de l’édiction de normes d’émission pour un certain nombre de polluants. Dans les pays appartenant à l’Union européenne ce sont des directives qui déterminent les conditions d’exploitation et le niveau des normes d’émissions auxquelles doivent satisfaire les grandes installations de production d’énergie.

Dans un pays comme la France, les grandes installations de production d’énergie (centrales thermiques classiques, combustion dans l’industrie, chauffage urbain, raffineries) relèvent du régime des installations classées (autorisations, études d’impacts, étude de dangers) selon la loi 76-663 du 19 juillet 1976. Les installations de stockage et de transport de gaz sont soumises aux directives européennes Seveso qui concernent les risques majeurs d’accidents industriels. La première directive adoptée en 1982 à la suite de la catastrophe de Seveso fut modifiée en 1996 pour prendre en compte la catastrophe de l’AZF à Toulouse et révisée de nouveau en 2003 et en 2012.

Les grandes installations de production d’énergie doivent également se conformer aux directives européennes concernant les grandes installations de combustion (Directive GIC du 23/10/2001) et directive européenne IED (2010/75/UE).

La directive sur les grandes installations de combustion limite les émissions de certains polluants dans l’atmosphère comme les oxyde d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), les poussières, le monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatils non méthaniques (COV), certains métaux et leurs composés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Des objectifs de réduction des émissions de SO2 et de NOx ont été fixés pour 2008 pour toutes les installations existantes, construites avant 1987, d’une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 50 MW.

La directive IED relative aux émissions industrielles, entrée en vigueur en janvier 2011, remplace la directive de 2008 dite IPCC relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution en renforçant et complétant ses dispositions. Cette directive fixe les règles de base pour les autorisations intégrées (émissions dans l’air, l’eau et le sol, production de déchets, utilisation de matières premières, efficacité en matière d’énergie, bruit, risque, prévention des accidents, gestion des risques), en tenant compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ainsi, pour obtenir une autorisation, les industries énergétiques doivent respecter certaines obligations fondamentales :

-

prendre les mesures de prévention contre la pollution

-

appliquer les meilleures techniques disponibles

-

ne causer aucune pollution importante

-

limiter, recycler ou éliminer les déchets de la façon la moins polluante

-

maximiser l’efficacité énergétique

-

prévenir les accidents et limiter leur impact

-

remettre les sites en état quand les activités prennent fin.

Les installations nucléaires, de leur côté, sont soumises à des réglementations spécifiques.

3.2. Les instruments économiques

Rarement employés au cours des années 1970, les instruments économiques qui comprennent les taxes et redevances liées à l’environnement, les systèmes de permis négociables ainsi que les subventions à finalité environnementale ont commencé à être employés dans les pays de l’OCDE au cours des années 1980 et 1990 (Figure 7). Ces instruments sont de nature à inciter les entreprises à infléchir leur comportement dans un sens plus respectueux de l’environnement et à adopter des technologies nouvelles et moins polluantes. Les instruments économiques offrent également plus de souplesse, puisque les industriels peuvent choisir la solution qui leur convient le mieux pour obtenir le résultat désiré au lieu d’être enfermés dans un carcan de normes et de prescriptions.

Ce sont surtout les pays nordiques de l’OCDE qui ont été parmi les premiers à avoir recours à des instruments économiques comme les redevances ou les taxes alors que les États-Unis ont été parmi les premiers à expérimenter les permis négociables.

Une redevance sur les oxydes d’azote (NOx) fut introduite par la Suède en 1991 quand il s’avéra que l’objectif du gouvernement de réduire les émissions de NOx de 30 % en 1995 par rapport à 1980 ne pourrait être atteint. Cette redevance devait accélérer les mesures de réduction de la pollution des grandes installations de combustion dont celles des producteurs d’énergie. Cette redevance basée sur les émissions effectivement mesurées permit de les réduire de 21 000 t à 13 500 tonnes de NOx [9].

En Suède, comme les dépôts de soufre représentaient une charge critique sur une grande partie du territoire, une taxe sur la teneur en soufre des combustibles utilisés pour la production d’énergie fut instaurée pour compléter les mesures réglementaires existantes qui avaient été renforcées en 1993. Cette taxe frappait les combustibles à l’origine des plus grandes émissions de soufre comme le charbon, les hydrocarbures et la tourbe. Elle était remboursable sur présentation de la preuve que les émissions de SO2 avaient été réduites au moyen d’équipements de désulfuration ou d’autres techniques. L’existence de réglementation parallèles renforcées rend difficile l’évaluation globale des effets de la taxe. Il semble cependant qu’elle ait eu une forte influence sur les marchés car la teneur moyenne en soufre des combustibles a été sensiblement réduite suite à sa mise en place [10].

Les systèmes de permis négociables sont appliqués aux États-Unis depuis 1976. Le programme de droits négociables, mis en place par l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA), est un système d’échange de permis attribués dans le cadre d’une limite des émissions au niveau national. Il s’applique à l’ensemble du territoire et à toutes les sources fixes appréciables de pollution, pour cinq principaux polluants atmosphériques : les hydrocarbures ; les oxydes d’azote ; les particules ; les oxydes de soufre ; et le monoxyde de carbone. Depuis 1995, un système d’allocations a été mis en place pour la gestion du SO2 dans le cadre du programme de lutte contre les pluies acides.

Ce programme a permis de faire baisser les émissions de ce composé de 50 % en dix ans en créant un marché de permis d’émission. La démarche a consisté à plafonner le volume total d’émissions de dioxyde de soufre et à répartir une quantité de permis d’émissions égale à ce plafond entre les entreprises émettrices de SO2. L’échange de permis entre les entreprises a été autorisé de sorte que celles rejetant plus de SO2 que leur quota ont pu acquérir des permis supplémentaires auprès de celles qui en rejetaient moins. Les entreprises ont installé elles-mêmes des dispositifs de surveillance en continu, ce qui a permis de limiter les coûts d’administration et de contrôle de l’application supportés par les pouvoirs publics.

Chaque année l’Agence pour la Protection de l’Environnement (EPA) distribue gratuitement des allocations aux propriétaires de centrales thermiques en fonction de la consommation historique de carburant et d’un taux fixe d’émissions. Ainsi, de 1995 à 1999, 263 grandes centrales au charbon ont participé au système. En 2000, ce système s’appliquait à toutes les centrales de plus de 25 MW utilisant du charbon ou du mazout, soit environ 2050 centrales. Les émissions de SO2 des établissements concernés sont ainsi passées de 10 millions de tonnes en 1990 à moins de 5 millions de tonnes à la fin de la décennie [11]. Certaines études ont estimé jusqu’à 50 % les économies réalisables par rapport aux coûts des mesures réglementaires classiques.

Il fallût attendre les années 2000 pour qu’en Europe un système d’échanges de quotas soit mis en place avec la directive Emission Trading Scheme (ETS) 2003/87. Par cette directive, un plafond d’émissions de CO2 est imposé depuis 2005 à 11400 installations industrielles responsables de 50 % des émissions de CO2 de l’Union européenne. Le secteur énergétique (production d’électricité et de chaleur, raffinage, cokeries) est le principal secteur de l’EU ETS. Les producteurs d’électricité ont reçu à eux seuls environ 50 % des allocations totales.

Au cours des deux premières phases de l’EU ETS (2005-2007), phase test, et 2008-2012, période d’engagement de Kyoto, les installations concernées dans chaque secteur ont reçu une allocation majoritairement gratuite fixée par le Plan National d’Allocation de Quotas (PNAQ) de chaque pays sous le contrôle de la Commission européenne. À partir de 2013, les allocations doivent faire progressivement l’objet d’enchères, soit 100 % des quotas pour le secteur de l’électricité et 20 % des quotas pour les autres secteurs, part croissant régulièrement jusqu’à 70 % en 2020 et 100 % en 2027. Des mesures dérogatoires sont prévues pour les secteurs soumis à un risque de perte de compétitivité sur les marchés internationaux. Au final, au moins 50 % des quotas devaient être mis aux enchères en 2013 et jusqu’à 75 % en 2027 [12]. Le calendrier des enchères a toutefois été revu en raison de la faiblesse du prix du carbone en 2013 et des enchères reportées à 2015.

3.3. Les accords négociés

Ce nouvel instrument a vu le jour au cours des années 1990 dans les pays européens dans le cadre des débats sur la réforme réglementaire. À travers un accord négocié, l’industrie s’engage envers un organisme officiel à atteindre un objectif de réduction de la pollution et à respecter un calendrier tandis qu’en contrepartie les pouvoirs publics s’engagent à ne pas introduire de nouvelle réglementation ou de taxe. Par-là, les pouvoirs publics espèrent atteindre des résultats environnementaux plus rapidement et à moindre coût dans des domaines où il s’avère compliqué de réglementer (Figure 8).

Dans un ouvrage publié en 1999 [13], l’OCDE a passé en revue les accords négociés en vigueur à l’époque dans ses pays membres dont deux seulement aux États Unis et 300 dans les pays de l’UE. Parmi ces derniers, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, les Pays-Bas, la France et la Suède ont conclu des accords dans le secteur de l’énergie.

Ces accords ont porté sur des domaines d’action non encore couverts par la réglementation existante comme la réduction des émissions de CO2. En échange de l’engagement de l’industrie à respecter ses objectifs de réduction de la pollution selon un calendrier fixé, les pouvoirs publics s’engagent à ne pas introduire de nouvelles dispositions réglementaires ou de taxes. Ainsi, aux Pays-Bas, les accords négociés, mis en œuvre dans 50 secteurs industriels, ont été la clef de voûte du Plan National de Protection de l’Environnement. Toutes les grandes entreprises pétrolières ont signé les conventions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. Un facteur déterminant de leur signature a été la menace de se voir imposer une norme ou une taxe supplémentaire.

Le Japon constitue un cas à part du fait d’un recours généralisé aux accords négociés à l’échelon local puisqu’on dénombre environ 30 000 accords négociés, par exemple, entre une municipalité et une entreprise spécifique. Tel avait été le cas dès 1964 entre la ville de Yokohama et une compagnie d’électricité. Ces accords permettent de combler l’écart entre les exigences des réglementations nationales et les besoins locaux. Dans les années 1960 à 1970, la plupart des accords visaient à réduire la pollution pour le secteur manufacturier et les centrales électriques. Bien que ces accords n’aient pas une force obligatoire, leur respect par l’industrie est très élevé car leur signature est la condition de l’attribution d’un permis d’exploitation par la municipalité.

Ces accords négociés ont en général été très critiqués par les Organisations Non Gouvernementales pour leur manque de transparence et le secret entourant leur élaboration. Des études portant sur leur efficacité ont conduit à des résultats mitigés. [14]

3.4. Les instruments informationnels

Pour orienter les consommateurs vers des biens moins consommateurs d’énergie et de ce fait plus respectueux de l’environnement, les pouvoirs publics peuvent s’appuyer sur des instruments d’information comme l’étiquetage énergétique (Figure 9).

Dans les pays de l’OCDE, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie ou dans d’autres pays, des systèmes d’étiquetage énergétique ont été créés dans le but de fournir aux consommateurs des informations sur le rendement énergétique des produits qu’ils sont susceptibles d’acheter. Les produits concernés vont de l’électroménager aux appareils de chauffage ou de climatisation ou même aux maisons neuves ou existantes. Il s’agit d’Ener Guide pour le Canada au niveau fédéral ou de Energy Rating pour l’Australie. En Europe, une étiquette énergie, créée par la directive européenne de 1992, est obligatoire pour les appareils électro-ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, combinés sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle, machine lavante-séchante, fours électriques et climatiseurs) et les ampoules. La classe A rassemble les meilleures performances en matière d’économie d’énergie. L’étiquette renseigne également sur les performances du produit (lavage, essorage, consommation d’eau, bruit). D’autres produits liés à l’énergie devraient faire l’objet d’un étiquetage comme les télévisions, les chaudières et les chauffe-eau.

Afin de favoriser la réduction des émissions de CO2, une autre directive européenne de 1999 rend obligatoire des informations sur la consommation et les émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves moyennant l’apposition d’une étiquette.

Aux États-Unis, le label Energy Star relève d’une démarche volontaire des industriels. Il est attribué seulement aux produits les plus efficaces ce qui permet de distinguer les appareils particulièrement performants.

L’expérience internationale montre que l’étiquetage énergétique a contribué à l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements électroménagers et que l’étiquetage comparatif associé à des seuils minimum de performance demeure l’approche la plus efficace [15].

Finalement, l’expérience montre qu’il est rare qu’un instrument soit utilisé seul. Plusieurs instruments peuvent, dans certaines situations, être utilisés ensemble et s’étayer mutuellement, à l’instar d’une taxe énergétique et d’un système d’étiquette d’énergie. Dans d’autres circonstances, la coexistence de deux instruments peut être source de redondance. Les travaux de l’OCDE qui s’appuient sur de nombreuses études aident à concevoir et mettre en œuvre des panoplies d’instruments combinant des écotaxes avec des systèmes d’ étiquetage des produits, des règlements, des normes et des accords négociés.[16]

4. La mise en place d’une fiscalité énergétique respectueuse de l’environnement

La fiscalité peut s’avérer un instrument puissant de l’intégration du souci de la protection de l’environnement, dans les politiques énergétiques. Les taxes transmettent en effet un « signal prix » qui incite les pollueurs à tenir compte du coût de la pollution au moment de prendre leurs décisions de production ou de consommation.

Pour réaliser une intégration réussie des préoccupations environnementales dans les politiques énergétiques, il importe d’abord que la fiscalité existante ne s’avère pas néfaste pour l’environnement. Cette approche remet en cause le principe général des finances publiques de la neutralité fiscale qui veut qu’une taxe ait pour unique objectif de produire des recettes de la façon la plus efficace.

Une fiscalité énergétique neutre va se traduire par une taxation uniforme de chaque forme d’énergie tandis qu’une « éco-fiscalité » énergétique implique des taxes différenciées, par exemple, en fonction de la teneur en soufre ou en carbone des combustibles afin de décourager la consommation la plus polluante. Une fiscalité énergétique écologique implique également une suppression des aides fiscales ou subventions accordées aux énergies les plus polluantes.

Le dernier rapport de l’OCDE sur les taxes et la consommation d’énergie [17] révèle que le taux d’imposition effectif diffère considérablement d’un pays à l’autre pour les 34 pays de l’OCDE selon les types de carburants ou de combustibles (essence, gazole, gaz naturel, charbon.) Il apparait que si certaines de ces variations sont parfaitement justifiées, d’autres font ressortir la non prise en compte des externalités négatives associées à la production ou à la consommation d’un carburant ou d’un combustible. Ainsi :

-

le taux moyen d’imposition sur le gazole, exprimé en fonction des émissions de carbone, est inférieur de 37 % au taux comparable applicable à l’essence ; rapporté au contenu énergétique il est de 32 % inférieur alors que le gazole est un carburant qui affecte la santé publique par ses émissions de particules fines jugées cancérigènes ;

-

dans les utilisations thermiques et industrielles des différents combustibles, le taux effectif moyen d’imposition, basé sur les émissions de carbone, qui s’applique aux produits pétroliers, représente 23€/t de CO2 contre 13 €/t de CO2 pour le gaz naturel et seulement 5 €/t de CO2 pour le charbon alors que ce dernier est responsable de plus d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants atmosphériques par unité d’énergie ;

-

quant au kérosène, s’il peut être taxé sur les vols intérieurs et privés (seule la Norvège a adopté des mesures en ce sens), il échappe à la taxation dans le cas de vols internationaux conformément aux dispositions de la convention de l’aviation civile internationale de Chicago de 1944.

L’efficacité de la fiscalité peut être compromise s’il existe des subventions qui, en faussant les prix et les volumes de production et de consommation, s’avèrent préjudiciables à l’environnement. Ainsi, les subventions qui encouragent l’utilisation de combustibles fossiles peuvent dans une large mesure contrecarrer les effets de la taxe carbone, visant à faire baisser les émissions de CO2 ou d’autres polluants atmosphériques.

L’OCDE, en janvier 2013, a dressé un inventaire de plus de 550 mesures de soutien en faveur de la production ou de la consommation de combustibles fossiles. On estime entre 55 et 90 milliards de $ par an les subventions (crédits d’impôts, exemptions ou taux réduits) qui, dans les 34 pays de l’OCDE, bénéficient aux combustibles fossiles.

Près des deux tiers de ces subventions en valeur sont allées aux produits pétroliers (pétrole brut et dérivés), le reste étant réparti de façon équitable entre le charbon et le gaz naturel. Cela traduit la part importante occupée par le pétrole dans l’approvisionnement total en énergie primaire des pays et le fait que les produits pétroliers sont désormais consommés principalement dans les transports qui, en moyenne, sont plus lourdement taxés que d’autres secteurs d’activité.

Les mesures de soutien à la consommation de combustibles fossiles ont concentré plus des deux-tiers du soutien total au cours de ces dernières années, alors que les mesures en faveur des producteurs représentaient un peu plus d’un cinquième. Cette différence traduit pour partie le fait que plusieurs grands pays de l’OCDE ne produisent pas des combustibles fossiles de façon significative, mais sont d’importants consommateurs comme la France, l’Italie ou la Suède.

Selon les derniers calculs du Fond Monétaire International (FMI) [18], les subventions à la production et consommation d’énergie (produits pétroliers, gaz, électricité, charbon) s’élèvent dans le monde annuellement à 1 900 milliards de $ soit 2,5 % du PIB mondial et 8 % des recettes publiques de l’ensemble des pays de la planète. Les pays de la région MOAN (Moyen Orient, Afrique du Nord) rassemblent près de 50 % de l’ensemble de ces subventions, mais trois pays, non africains, sont les champions du montant annuel de ces subventions : les États-Unis avec 502 milliards $ ; la Chine avec 279 milliards $ ; la Russie avec 116 milliards $. Les chiffres obtenus par le FMI sont largement supérieurs à ceux publiés par l’OCDE car ils incorporent dans les subventions le coût des externalités dû à la pollution ou au réchauffement climatique et non pris en compte par la fiscalité des différents produits énergétiques.

L’élimination progressive de ces subventions peut réduire le gaspillage d’énergie, augmenter l’efficacité énergétique, faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et renforcer la sécurité énergétique. Selon les analyses menées par l’OCDE sur la base de données de l’AIE, l’arrêt des subventions à la consommation d’énergies fossiles pourrait réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 10 % par rapport aux niveaux qui seraient atteints en 2050 dans l’hypothèse de politiques inchangées.

L’expérience montre qu’il n’est pas facile de réformer ou de supprimer progressivement des subventions dommageables pour l’environnement. Les gouvernements craignent souvent de se heurter à de vastes mouvements de protestation de la population suite à l’augmentation des prix ou ils ont peur qu’un renchérissement du prix de l’énergie ne vienne miner la compétitivité de leur économie. L’hostilité du public à toute réforme des subventions tient au fait qu’il ne fait pas confiance aux gouvernements pour affecter les économies budgétaires réalisées au profit de programmes qui dédommageraient les pauvres et la classe moyenne de l’augmentation du prix de l’énergie.

Conclusion

Les politiques de l’énergie n’ont pas toujours intégré le souci de protéger l’environnement. Il fut un temps où la pollution allait de pair avec l’industrialisation et était en quelque sorte synonyme de progrès car on n’avait pas connaissance et conscience des conséquences environnementales de certains choix de politiques énergétiques. En 2015, l’intégration du souci de la protection dans les politiques énergétiques doit s’opérer d’abord par un repérage ou une identification de tous les impacts et risques liés à la production et à la consommation d’énergie. La quantification de ces impacts et de ces risques constitue une aide utile à la décision si l’on veut orienter les choix de politique énergétique vers des filières dont l’impact environnemental est le plus faible, en gardant à l’esprit que les choix technologiques sont aussi des choix de société.

Pour réduire ces impacts environnementaux, les économies d’énergie demeurent la voie privilégiée des environnementalistes, mais, en l’absence d’une internalisation des coûts externes de l’énergie dans les prix, cette option trouve vite ses limites. Il est donc nécessaire de faire évoluer le mix énergétique dans un sens favorable à la qualité de l’environnement (Lire : La transition énergétique et La transition énergétique, enjeu majeur pour la planète).

Il existe une panoplie d’instruments qui peuvent être utilisés, seuls ou le plus souvent en combinaison, pour y parvenir. Les instruments réglementaires ont le lus souvent prévalu dans les pays développés du fait de leur prévisibilité. La norme demeure un instrument de pouvoir dans les mains du régulateur qui va négocier directement avec les entreprises tandis que l’industriel peut voir dans la norme un moyen pour imposer sa technologie sur un marché. L’hostilité des industriels aux taxes a fait que ces derniers ont souvent bénéficié d’exemptions pour éviter une perte potentielle de compétitivité à l’échelon international, ou ont bénéficié d’une redistribution des taxes quand ils pouvaient prouver qu’ils avaient atteint les objectifs affichés.

La voie vers une fiscalité énergétique respectueuse de l’environnement est sans doute la voie qui permettrait le plus de progrès mais c’est une voie difficile et longue. Elle implique un plan de réforme globale du secteur de l’énergie avec des objectifs à long terme clairement définis, accompagné d’une analyse de l’impact des réformes proposées, une communication transparente, des consultations des parties prenantes, une restructuration des taxes existantes pour éviter les effets pervers sur l’environnement et la mise en place de mesures compensatoires pour les catégories les plus vulnérables.

Notes et références

[1] IEA. Ministerial Pledge on the environment. IEA/GB/89/36

[2] IEA. (November 2013). Member Countries’ Statement on Climate change, 19/20

[3] OCDE. (2005). Examens environnementaux de l’OCDE. France : Paris

[4] Pascal Oberti. (2004). Eoliennes, Quels impacts environnementaux. Paris : L’Harmattan

[5] ADEME. (2013). Conseil mondial de l’énergie, Éfficacité énergétique une vision mondiale. Paris

[6] OCDE. (1996). Performances environnementales dans les Pays de l’OCDE, Progrès dans les années 90.

[7] Réunion du Comité des Politiques de l’Environnement au niveau ministériel. (29-30 mars 2012). L’Examen de la mise en œuvre de la Stratégie de l’environnement pour les dix premières années du XXI° siècle.

[8] IEA. (2009). Implementing efficiency policies: are IEA Member Countries on track? Paris

[9] OECD. (1997). Evaluating economic instruments for environmental policy. Paris

[10] OECD. (1997). Evaluating economic instruments for environmental policy. Paris

[11] (août 2002). L’Observateur de l’OCDE, n° 233

[12] Commissariat général au Développement durable. (2011). Repères, chiffres clés du climat, France et Monde

[13] OCDE. (1999). Les approches volontaires pour la protection de l’environnement. Paris

[14] OCDE. (2001). Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement : efficacité et combinaison avec d’autres instruments d’intervention. Paris

[15] IEA. (2000). Energy labels ans standards. Paris

[16] OCDE. (2007). Politiques de l’environnement : quelles combinaisons d’instruments ? Paris

[17] OCDE. (janv. 2013). Taxer la consommation d’énergie. Paris

[18] FMI. (Rapport du 28-01-2013). Réforme des subventions à l’énergie : enseignements et conséquences.

L’Encyclopédie de l’Energie est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article, merci de mentionner le nom de l’auteur, le titre de l’article et son URL sur le site de l’Encyclopédie de l’Energie.

Les articles de l’Encyclopédie de l’Energie sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 International.