Les risques de prolifération des armes nucléaires accompagnent le développement du nucléaire civil depuis son origine. D’où les efforts précoces pour s’y opposer de la part des pays dotés de la bombe atomique avec un Traité et une Agence internationale. La suite n’est cependant pas un long fleuve tranquille.

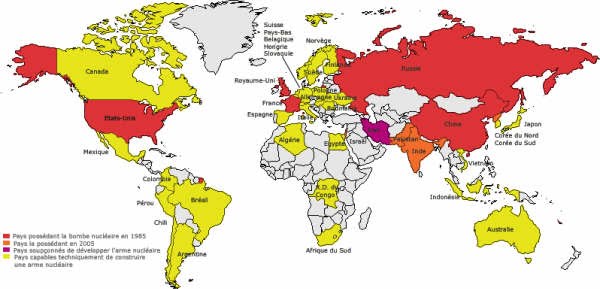

En 2014, le Traité de Non-Prolifération (TNP) rend en principe impossible l’augmentation du nombre d’États détenteurs d’armes nucléaires. Cette situation n’a pas toujours existé. Pendant une dizaine d’années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, aucun accord international n’interdisait l’acquisition d’armes, et seuls les principaux vaincus du conflit (Allemagne, Italie, Japon) devaient s’engager à ne pas s’en procurer. En pratique cependant, seul un très petit nombre de pays pouvaient acquérir les connaissances scientifiques nécessaires, et les États qui menaient des recherches dans ce domaine maintenaient un secret rigoureux sur leurs travaux (Lire : Histoire de l’énergie nucléaire). Un autre problème était la difficulté de se procurer de l’uranium. Cependant, après les États-Unis en 1945, l’URSS en 1949, la Grande-Bretagne en 1952, la France en 1960, et la Chine en 1964, surmontaient ces obstacles et expérimentaient un engin explosif (Figure 1). En 1954, les États-Unis décidaient de fournir aux pays qui le souhaitaient informations techniques, réacteurs de recherche et combustibles, sous réserve que des inspecteurs américains puissent vérifier que les équipements livrés soient utilisés uniquement à des fins pacifiques. Ainsi, la fabrication d’armes restait licite, à la condition de ne rien utiliser pour cela qui ait été fourni par les États-Unis.

Cependant, plusieurs pays tels que la Suède, la Suisse, l’Autriche, ont spontanément renoncé aux applications militaires de l’énergie nucléaire, après avoir poursuivi des recherches dans ce domaine. D’autres, comme l’Algérie, la Corée du Sud, Taiwan, les ont rejoints ultérieurement pour répondre à des sollicitations extérieures. De leur côté, l’Argentine et le Brésil ont abandonné les programmes militaires qu’ils avaient lancés, et l’Afrique du Sud a éliminé les bombes qu’elle avait fabriquées dans les années 1970 et 1980. En outre, à partir de la fin des années 1950, des traités internationaux ont créé des zones exemptes d’armes nucléaires dans l’Antarctique, en Amérique latine, en Afrique, dans le Pacifique Sud, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale. Le TNP ne s’est pas simplement ajouté à ces décisions unilatérales et à ces accords régionaux, il a introduit le principe d’une interdiction permanente et universelle d’ajouter un autre arsenal à ceux qui existent déjà. En même temps, il est l’expression des rapports de forces dans les relations internationales qui prévalaient au moment de sa signature.

Cependant, plusieurs pays tels que la Suède, la Suisse, l’Autriche, ont spontanément renoncé aux applications militaires de l’énergie nucléaire, après avoir poursuivi des recherches dans ce domaine. D’autres, comme l’Algérie, la Corée du Sud, Taiwan, les ont rejoints ultérieurement pour répondre à des sollicitations extérieures. De leur côté, l’Argentine et le Brésil ont abandonné les programmes militaires qu’ils avaient lancés, et l’Afrique du Sud a éliminé les bombes qu’elle avait fabriquées dans les années 1970 et 1980. En outre, à partir de la fin des années 1950, des traités internationaux ont créé des zones exemptes d’armes nucléaires dans l’Antarctique, en Amérique latine, en Afrique, dans le Pacifique Sud, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale. Le TNP ne s’est pas simplement ajouté à ces décisions unilatérales et à ces accords régionaux, il a introduit le principe d’une interdiction permanente et universelle d’ajouter un autre arsenal à ceux qui existent déjà. En même temps, il est l’expression des rapports de forces dans les relations internationales qui prévalaient au moment de sa signature.

1. L’architecture du TNP : une construction au service des deux superpuissances

Le TNP, signé le 1er juillet 1968, est entré en vigueur le 5 mars 1970 après avoir été ratifié par 40 pays en plus des trois États dépositaires (États-Unis, Grande-Bretagne, Union soviétique). Quelques années plus tôt, un groupe d’États, emmenés par l’Irlande, le Mexique et des pays scandinaves, avaient déjà tenté de limiter le risque que les armes nucléaires soient employées, en empêchant l’augmentation du nombre d’États qui en possèdent. Mais le projet, déposé auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1958, s’était heurté à l’opposition tantôt des États-Unis pour qui il était trop restrictif à l’égard de leurs alliés, tantôt de l’URSS qui le trouvait au contraire trop laxiste (Figure 2).

Cependant, au cours de la crise des missiles de Cuba en 1962, Américains et Soviétiques réalisent que, si un autre pays détenteur d’armes s’était immiscé dans leur confrontation, ils auraient pu être entraînés dans un conflit qu’ils voulaient éviter. C’est pourquoi ils déposent auprès de l’ONU, en 1963, deux projets de traité identiques. Pourtant, bien qu’ils s’accordent sur la nécessité de limiter la dissémination des armes, ils restent divisés sur le statut des membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), en particulier celui de la République Fédérale d’Allemagne (RFA). C’est seulement en 1966 que les Américains renoncent à toute formule qui permettrait aux Allemands de prendre l’initiative d’une frappe nucléaire. L’examen du projet de traité peut alors commencer sérieusement, il est accéléré par l’explosion de la première bombe thermonucléaire chinoise le 17 juin 1967.

À la différence du projet déposé par l’Irlande en 1958, ce texte a pour objet principal non de limiter le risque d’une guerre nucléaire dans le monde, mais de donner aux deux superpuissances les moyens de contrôler les crises qui pourraient les opposer à l’avenir. Leur propos est de conserver leurs propres arsenaux, de les développer et de les gérer comme ils l’entendent, tout en éliminant toute possibilité que des tiers viennent perturber leur confrontation. La clause essentielle prévoit ainsi que les États ayant expérimenté un engin nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967 s’engagent à ne pas aider un autre pays à s’en procurer. Tous les autres signataires s’interdisent d’essayer d’en acquérir de quelque façon que ce soit.

Ce dispositif n’a pas d’autre rationalité que la domination exercée par les États-Unis et l’URSS sur les autres pays. Si l’arme nucléaire protège ses détenteurs de toute menace de nature étatique, si la dissuasion interdit un conflit entre deux pays détenteurs d’armes, il n’est pas acceptable de réserver ces privilèges à une poignée de pays arbitrairement désignés. Si au contraire, l’existence des armes nucléaires implique nécessairement le risque qu’elles soient un jour utilisées en provoquant des dommages irréparables bien au-delà du territoire des belligérants, elles doivent toutes être supprimées. Bien qu’irrationnel, le projet est soutenu par plusieurs pays, convaincus qu’il répond en partie à leurs objectifs, et qu’il représente ce qu’ils peuvent espérer de mieux dans le contexte de la guerre froide ; d’autres au contraire y resteront très longtemps fermement opposés.

Pour tenter de se concilier le plus grand nombre possible d’États, les promoteurs de l’accord doivent faire des concessions. La reconnaissance d’un « droit inaliénable » pour tous les États de développer les applications pacifiques de l’énergie nucléaire répond à ceux qui craignent de voir l’industrie américaine utiliser le traité pour acquérir un monopole dans le monde. L’obligation faite à tous les signataires de faciliter l’échange aussi large que possible d’informations et d’équipements pour l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques a le même objectif. Il est également accordé à tout État partie au traité le droit de s’en retirer avec un préavis de six mois. Américains et Soviétiques acceptent même une clause prévoyant des négociations pour parvenir au désarmement nucléaire, mais ils l’assortissent de telles réserves que cet objectif est reporté à l’avènement d’un monde meilleur (Figure 3).

De même, il est prévu que les signataires du Traité se réuniront cinq ans après son entrée en vigueur pour examiner la façon dont il aura été appliqué. Après leur première réunion, les adhérents décident de se revoir tous les cinq ans ; plus tard, ils tiendront chaque année une réunion préparatoire. Cependant, les promoteurs du Traité redoutent qu’après avoir adhéré à un accord aussi déséquilibré, certains États cherchent à le vider de sa substance. C’est pourquoi des clauses de procédure soumettent tout amendement du texte à des conditions si rigoureuses qu’il est pratiquement impossible de le modifier. Les signataires doivent se réunir vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité pour décider de son avenir, mais il leur est seulement permis de le proroger pour une période indéfinie ou pour une ou plusieurs périodes de durée déterminée. En 1995, les parties décideront de le proroger pour une période indéfinie. L’intérêt essentiel de ces réunions quinquennales est ainsi de donner aux signataires l’occasion d’exprimer leurs insatisfactions, de déplorer que les engagements n’aient pas été tenus, ou de constater les difficultés provoquées par les lacunes ou les faiblesses du système, mais sans qu’ils puissent y remédier.

2. Faire confiance, mais vérifier : le système de contrôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

Le Traité affirme le droit inaliénable des pays signataires de développer l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Or cela suppose l’emploi d’uranium, et le fonctionnement des réacteurs conduit inévitablement à la formation de plutonium. Ainsi, la mise en œuvre du TNP permet-elle nécessairement aux signataires non dotés d’armes d’avoir accès aux deux éléments indispensables à la fabrication des bombes (Lire : Les réacteurs de recherche). Les États-Unis surtout considèrent que l’engagement politique pris par les signataires ne suffit pas, et pour éviter les fraudes, ils introduisent dans le traité un mécanisme de contrôle inspiré de celui qu’ils avaient imposé depuis 1954 aux pays à qui ils apportaient une assistance. L’exercice de ce contrôle est confié à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), créée en 1957, et ses modalités sont définies par un accord-type rédigé par un comité d’experts. Les termes de cet accord-type adopté en 1971 sont repris avec quelques légers aménagements dans l’accord que chaque État doit conclure avec l’AIEA.

2.1. Une surveillance limitée aux installations déclarées

Le système de contrôle repose sur la constatation que pour réaliser un engin explosif, il faut une quantité de matières fissiles estimée en 1971 à 8 kilogrammes pour le plutonium et à 25 kilogrammes pour l’uranium enrichi à 93 %. Comme les techniques d’enrichissement de l’uranium étaient alors hors de portée d’à peu près tous les pays non dotés d’armes, la fraude semblait ne pouvoir résulter que d’un détournement de plutonium. Les experts ont en outre jugé impensable qu’un État puisse construire clandestinement une installation nucléaire sans qu’elle soit très rapidement détectée. Une fraude ne pourrait donc venir que d’un détournement dans une usine officiellement déclarée. Dès lors, le rôle des inspecteurs consiste à tenir une comptabilité minutieuse de tous les mouvements d’uranium ou de plutonium qui leur sont communiqués par les exploitants de chaque installation, et à vérifier ensuite sur place que les existants sont bien conformes aux données comptables.

Si le principe de ces contrôles est simple, leur mise en œuvre est beaucoup plus complexe, car l’objectif est de déceler un détournement éventuel en un temps inférieur à celui qui serait nécessaire pour transformer les matières dérobées en un engin explosif. L’accord passé avec chaque pays précise ainsi minutieusement la fréquence et la durée des inspections en tenant compte de la quantité d’uranium ou de plutonium traité dans chaque installation, et de leur degré d’élaboration. Plus les quantités de matières manipulées sont importantes, plus elles se présentent sous une forme adaptée à la fabrication d’une arme, plus les inspections seront nombreuses, et elles pourront, le cas échéant, être permanentes.

Ce système n’est pas parfait. En effet, la cohérence n’est pas totale entre les engagements pris par les États dans le cadre du TNP et les obligations qu’ils contractent envers l’AIEA. Il y a aussi de nombreuses lacunes et des imprécisions dans le système de contrôle lui-même. Ses faiblesses et ses ambiguïtés ont été aggravées par les industriels qui, en invoquant les secrets de fabrication ou les risques de distorsion de la concurrence, ont fait tout ce qui était possible pour limiter le champ d’action des inspecteurs. Les contrôles ne permettent donc pas d’apporter la certitude qu’un État ne s’est pas procuré un engin explosif et les inspecteurs peuvent seulement vérifier si la quantité de matières entrées dans les installations déclarées par un État est égale à ce qui en est sorti, en y ajoutant les pertes normales d’exploitation. Si c’est le cas, l’AIEA conclut prudemment qu’elle ne dispose d’aucune indication lui permettant d’affirmer qu’un détournement a pu être commis.

Cependant, et malgré ses limites, le système imaginé en 1971 a longtemps joué un rôle de dissuasion très efficace, en faisant planer sur chaque État le risque d’être pris en flagrant délit de mensonge. Aussi aucune arme n’a-t-elle été fabriquée à partir de matières fissiles obtenues dans une installation sous le contrôle de l’Agence. Le dispositif de contrôle a même pu démontrer qu’il est d’une redoutable efficacité là où il s’applique. En 1993, lorsque les inspecteurs ont pu entrer sur le territoire de la Corée du Nord, ils ont en quelques semaines prouvé que les Nord-Coréens avaient fait une déclaration inexacte de leurs activités passées. Leurs analyses ont été assez précises pour leur permettre de faire l’historique des activités qui se sont déroulées dans le réacteur et l’usine de retraitement de Yong Byon (Figure 4).

2.2. Surveillance des exportations, la hantise du plutonium

Au milieu des années 1970, les États-Unis s’inquiètent de l’aide que des entreprises, surtout britanniques et françaises, ont apportée au programme nucléaire militaire de l’Inde. Ils craignent surtout que, malgré les contrôles de l’Agence, le plutonium qui sera produit dans des réacteurs exportés par les Européens soit détourné vers des usages militaires. En 1973-1974, en effet, des entreprises françaises ont conclu des contrats avec l’Afrique du Sud et avec l’Iran pour la construction de réacteurs de puissance, et elles ont vendu à l’Irak un grand réacteur de recherche, appelé Tammuz par les Irakiens, Osirak par les Français. De leur côté, des firmes allemandes vendent des réacteurs à l’Iran. Surtout, la République fédérale d’Allemagne signe avec le Brésil un gigantesque accord prévoyant de construire dans ce pays huit réacteurs de puissance, une usine de retraitement, et une installation d’enrichissement de l’uranium.

Pour mettre un frein à ces opérations scabreuses, les États-Unis organisent à Londres, en 1974, une réunion des principaux pays exportateurs, qui dressent la liste des équipements dont l’exportation sera désormais subordonnée à l’octroi d’une licence. Les réunions de ce qui est d’abord appelé « le Groupe de Londres » restent secrètes pendant plusieurs années, parce que ses décisions sont peu compatibles avec le texte du TNP. Puis le groupe se réunit au grand jour et s’élargit ; au milieu des années 1990, il décide, sous la pression des États-Unis, de ne plus fournir aucun équipement sensible aux pays qui ne placeraient pas toutes leurs installations sous le contrôle de l’AIEA. En 2014, le « Groupe des fournisseurs nucléaires » compte 45 membres, il se réunit régulièrement et ses décisions ne sont plus contestées.

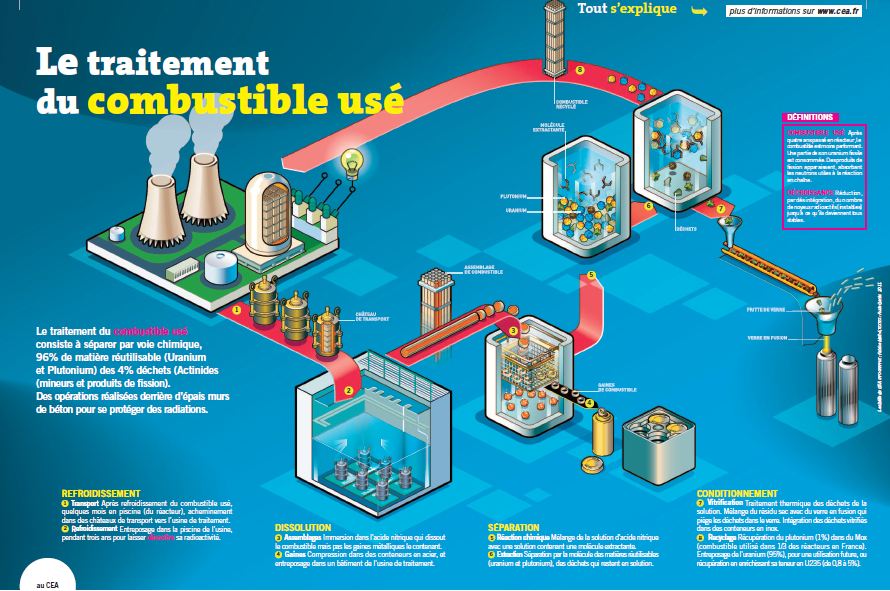

Malgré ces précautions, les spécialistes américains restent convaincus, à la fin des années 1970, que seul un détournement de plutonium à partir d’une installation civile peut permettre un programme militaire. Au point qu’en 1977, ils assurent à Jimmy Carter que le risque de dissémination des armes peut être définitivement éliminé en persuadant tous les autres pays de renoncer au retraitement des combustibles usés. Ce projet, nommé International Fuel Cycle Evaluation, mobilise des centaines de spécialistes à travers le monde pendant près de trois ans. Les conclusions ne sont pas ce qu’espérait l’Administration américaine, et aucun accord ne se fait pour interdire l’extraction du plutonium (Figure 5).

2.3. Le système de contrôle mis en échec

Le système de contrôle mis au point en 1971 a été bouleversé par quelques innovations techniques. Dans les années 1940, les États-Unis avaient étudié plusieurs méthodes d’enrichissement de l’uranium, parmi lesquelles la centrifugation, abandonnée parce que jugée trop peu efficace. Pourtant, les recherches sont poursuivies dans les années 1960 en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en République fédérale d’Allemagne. À la fin de la décennie, le recours à de nouveaux matériaux permet de fabriquer des centrifugeuses capables de fonctionner à de très grandes vitesses sans se casser trop fréquemment. Le procédé devient alors bien préférable à celui de la diffusion gazeuse, il est beaucoup moins sensible à l’effet d’échelle et peut donc être utilisé dans des usines de petite taille, ce qui permet d’éviter de gigantesques investissements de départ. Il consomme en outre beaucoup moins d’énergie, et le coût de production est nettement plus faible (Lire : Le cycle du combustible nucléaire).

Pour profiter de ces avantages, un consortium, URENCO, est formé le 5 mars 1970 par des entreprises allemandes, britanniques et néerlandaises, ayant pour objet la construction d’une usine dans chacun des trois pays. En 1974, les exploitants de l’usine d’Almelo, aux Pays-Bas, recrutent un ingénieur pakistanais, Abdul Khader Khan qui, en 1976, rentre dans son pays en emportant les plans de l’usine, les caractéristiques des équipements, et la liste des fournisseurs. Au Pakistan, il construit à Kahuta, avec l’aide financière de l’Arabie saoudite et de la Libye, une installation d’enrichissement où sera produit l’uranium très enrichi utilisé pour fabriquer les premières bombes que le Pakistan expérimente en 1998. Les activités de Khan constituent certes une entorse à la loi néerlandaise sur la propriété industrielle, mais ce n’est pas une infraction à la loi internationale, puisque le Pakistan n’a pas adhéré au TNP et reste libre de fabriquer des armes s’il le décide.

Cependant, Abdul Khader Khan n’en reste pas là. Il forme rapidement, avec des sociétés écrans, des hommes de paille et des documents truqués, un vaste réseau de trafiquants, qui bénéficie de la complicité d’industriels européens, ravis d’augmenter leur chiffre d’affaires. Khan est ainsi devenu le principal artisan d’un accord de troc entre les gouvernements pakistanais et nord-coréen, dans lequel le premier fournissait des informations techniques sur la centrifugation, ainsi que plusieurs dizaines de centrifugeuses. Il recevait en échange un ou plusieurs missiles balistiques nord-coréens, qui ont servi de base au programme de missiles pakistanais.

Plus tard, après avoir adhéré au TNP, la Corée du Nord construira, en violation de son accord avec l’AIEA, une usine d’enrichissement de l’uranium qui échappera longtemps à la curiosité des étrangers et qui contribuera à la fabrication de ses armes. Khan sera aussi le principal artisan d’un autre accord avec l’Iran, à l’origine de la crise qui oppose les Iraniens aux membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et à l’Allemagne. C’est encore son réseau, qui s’étend sur au moins une demi-douzaine de pays, qui a fourni à la Libye les moyens de fabriquer une bombe. Rien, jusqu’à présent, ne permet de savoir si Kahn a aussi offert ses services à d’autres États.

2.4. L’entrée en jeu des services de renseignement

Abdul Khader Kahn n’a pas été le seul à exploiter les occasions de trafic offertes par la centrifugation. Le réacteur Osirak ne pouvait vraisemblablement pas servir à des fins militaires. Mais son bombardement par l’aviation israélienne en 1981 a convaincu les Irakiens qu’ils ne pourraient pas fabriquer une bombe à partir du plutonium obtenu par un réacteur et une usine de retraitement. Décidés à agir clandestinement, ils entreprennent de construire des usines d’enrichissement par centrifugation, difficilement repérables. Avec l’aide d’ingénieurs surtout allemands et suisses, ils mettent sur pied tout un réseau de sociétés-écrans et d’hommes de paille. Ils achètent à des industriels, essentiellement européens, les équipements très élaborés qui leur sont nécessaires et brouillent leurs pistes en faisant expédier leurs achats vers des destinations fictives.

Après l’opération Desert Storm en 1991, l’Irak militairement vaincu doit accepter les conditions imposées par le Conseil de Sécurité de l’ONU. Une commission spéciale, l’UNSCOM, est chargée de rechercher si l’Irak possède des installations susceptibles de produire des armes biologiques, chimiques, ou nucléaires, et de les détruire. L’UNSCOM dispose de pouvoirs extrêmement étendus sur l’ensemble du pays, elle peut aussi utiliser toutes les informations qu’elle reçoit des services de renseignement, essentiellement américains et israéliens. Elle a pu ainsi identifier un grand nombre de sites sur lesquels des installations destinées à un vaste programme de fabrication d’armes nucléaires étaient en cours de construction. Bon nombre d’entre elles avaient atteint un stade très avancé, sans avoir jamais été détectées.

De même, c’est un groupe d’opposants au régime des mollahs qui, à la fin de l’été 2002, dénonce l’existence de l’usine d’enrichissement de Natanz près de Téhéran. C’est Abdel Khader Khan lui-même qui, dans les « confessions » qu’il a dû faire devant les caméras de la télévision pakistanaise, a révélé le troc conclu entre son pays et la Corée du Nord. L’existence d’une usine d’enrichissement en Corée du Nord est restée incertaine jusqu’à ce que le régime de Pyong Yang invite un spécialiste américain à la visiter pour ne laisser aucun doute sur ses capacités. Concernant la Libye, c’est le colonel Khadafi qui, en 2003, a informé Britanniques et Américains des livraisons de centrifugeuses et d’autres équipements qui lui avaient été faites par le réseau de Khan[1].

Toutes ces installations secrètes dans des pays signataires du TNP, tous ces trafics clandestins, toutes ces importations frauduleuses, ont échappé au contrôle de l’AIEA. Le premier réflexe, dans certains milieux, surtout aux États-Unis, mais aussi en France, a été d’imputer ces échecs à l’incompétence, la négligence, voire la complaisance de l’Agence, soupçonnée d’être trop sensible aux arguments des pays en développement. En réalité, la responsabilité de ces anomalies incombe aux concepteurs du système mis au point en 1971. L’existence d’activités nucléaires clandestines leur paraissait tellement impensable que les inspecteurs de l’AIEA n’étaient pas chargés de vérifier l’absence d’installations clandestines sur le territoire d’un État. Les seuls sites sur lesquels ils pouvaient se rendre étaient les installations déclarées par le pays concerné, ils devaient y suivre un itinéraire soigneusement balisé, et ils ne pouvaient y séjourner que pendant un temps soigneusement calculé. Toute incursion en dehors du parcours autorisé aurait constitué une infraction à l’accord conclu entre l’Agence et L’État contrôlé.

Il faut ajouter qu’en Irak, les recherches très intrusives qui ont pu être menées parce que le pays était militairement vaincu et occupé, ont montré la difficulté de détecter une installation d’enrichissement par centrifugation. Aussi bien en Irak qu’en Iran, en Corée du Nord, ou en Libye, ce sont des informateurs locaux, ou Abdel Khader Khan, ou Khadafi, qui ont révélé des anomalies que les services de renseignement n’avaient pas pu déceler.

2.5. Le protocole additionnel

Les raisons des défaillances dans le système de contrôle ont finalement été admises, et des pays membres de l’AIEA ont entrepris d’y remédier. Le seul moyen pour y parvenir était de rédiger un avenant ajoutant de nouvelles dispositions aux mesures prévues en 1971. C’est en 1997 que le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA a adopté un texte dont le titre complet est «Protocole additionnel à l’accord entre l’État de…..et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application des garanties».

Pour combler certaines lacunes du système existant, le protocole additionnel élargit considérablement la liste des informations que les États doivent fournir à l’Agence. Elles portent désormais non seulement sur les installations nucléaires civiles du pays, mais aussi sur ses importations d’équipements ou de matières premières qui pourraient être utilisés pour des activités nucléaires. Les éventuelles contradictions entre les déclarations d’un pays importateur et celles de ses fournisseurs pourraient mettre en évidence des activités qui auraient été dissimulées. En outre, les pouvoirs des inspecteurs sont élargis, et ils ne sont plus confinés dans les seules installations déclarées. Même s’ils ne peuvent pas se rendre n’importe où n’importe quand, ils peuvent accéder à un assez grand nombre de sites, et y prélever des échantillons de l’environnement. La finesse et la précision des techniques d’analyse peuvent éventuellement révéler la présence dans ces échantillons d’éléments qui ne devraient pas s’y trouver et qui pourraient être l’indice d’activités clandestines.

Lorsque les inspecteurs ont une indication d’un site sur lequel une installation pourrait être construite en secret, la panoplie d’outils dont ils disposent leur permet de l’identifier et d’analyser ses activités. Il leur serait au contraire parfaitement inutile de parcourir le territoire d’un État sans savoir si des activités secrètes y sont dissimulées, et surtout sans avoir d’informations sur la localisation d’un site suspect. Le système de contrôle de l’AIEA reste très tributaire des services de renseignement des grandes puissances, il dépend surtout des indications que ces services peuvent recueillir auprès d’informateurs locaux, plus encore que des images par satellites ou des données recueillis par les systèmes d’écoute. La collaboration entre l’Agence et les services de renseignement est d’autant plus délicate que le renseignement est à peu près impossible dans des pays soumis comme la Corée du Nord à des régimes dictatoriaux impitoyables. Dans les autres États, les risques de manipulation de l’information sont bien réels (Figure 6).

Le Protocole additionnel augmente considérablement les moyens d’action des inspecteurs et il représente une amélioration sensible par rapport au système antérieur. Cependant il s’applique uniquement aux États qui l’ont signé et ratifié : à la fin du mois de mai 2014, il était en vigueur dans 123 pays. Mais, outre les États qui n’ont pas adhéré au TNP (Inde, Israël, Pakistan, ainsi que la Corée du Nord qui s’en est retirée), bien d’autres pays n’y sont pas soumis, l’Argentine, l’Arabie saoudite, la Birmanie (Myanmar), le Brésil, l’Égypte, l’Iran, la Malaisie, la Syrie, ou la Thaïlande, pour ne citer que les plus importants. Le Protocole additionnel n’est pas une panacée, et il serait imprudent d’imaginer que l’on dispose désormais d’un mécanisme infaillible, comme on l’a cru après 1971.

3. Du duopole au monde A-polaire : comment faire respecter les engagements pris ?

Parce qu’elle a été conçue comme un instrument au service des deux superpuissances, la lutte contre la dissémination des armes nucléaires n’est pas considérée par un certain nombre de pays comme un moyen d’assurer leur propre sécurité. Le Traité a dû leur être imposé, et son application dépend de l’évolution du rapport de forces dans le monde.

3.1. La non-prolifération pendant la guerre froide

Pendant toute la durée de la guerre froide, les États-Unis et l’URSS ont un intérêt commun à faire adopter par tous les pays un accord dont ils ont été ensemble les promoteurs, et chacun de son côté déploie des efforts considérables pour y parvenir. L’objectif est à peu près atteint en 1995, où ce sont 183 pays qui participent à la Conférence d’extension et décident de proroger l’application du TNP pour une période indéfinie. Américains et Soviétiques ont en particulier déployé tous les moyens de persuasion à leur disposition pour faire adhérer les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, l’Italie, le Japon, et surtout la République Fédérale d’Allemagne, très longtemps considérée par l’URSS comme la principale menace à sa sécurité. L’adhésion de ces trois pays est devenue effective en 1979.

Malgré cette complicité tacite, les deux superpuissances se sont réservé le droit de ne pas contrarier, voire de favoriser, le développement d’arsenaux nucléaires chez certains de leurs alliés qui, ayant d’autres préoccupations que les rapports Est-Ouest, risquent moins de s’immiscer dans un éventuel conflit américano-soviétique. C’est cependant la France qui donne l’exemple en 1956, après l’échec de l’expédition de Suez, en construisant en Israël un réacteur plutonigène et une usine de retraitement qui serviront à la fabrication des premières bombes israéliennes. En 1969, quelques mois après l’entrée en vigueur du TNP, et contrairement à ce qu’avait fait son prédécesseur, Nixon accepte de ne plus faire pression sur le gouvernement israélien pour qu’il renonce à ses projets. Golda Meir s’engage seulement à ce qu’Israël ne soit pas le premier pays à introduire les armes nucléaires au Moyen-Orient. Cette formule sibylline signifie que le pays ne procédera officiellement à aucun essai, et ne confirmera ni ne démentira l’existence de son arsenal nucléaire. De son côté, en 1957, l’URSS conclut un accord de coopération nucléaire avec la Chine de Mao Zedong, pour la récompenser de l’avoir soutenue lors de l’intervention des chars soviétiques en Hongrie en 1956. L’accord sera dénoncé par Moscou en 1959, mais les Chinois auront alors reçu bien des informations et peut-être des équipements qui les auront beaucoup aidés dans leur programme nucléaire militaire (Figure 7).

Les entorses à la politique de non-prolifération se poursuivent même après la signature du TNP. En 1972, pour conclure un accord d’amitié avec l’Inde, l’URSS ne cherche en aucune façon à convaincre les Indiens de mettre un terme à leur programme nucléaire militaire, pourtant déjà bien avancé. Quant à l’Administration américaine, bien qu’elle soit informée, dès le début des années 1980, de la construction d’une usine d’enrichissement de l’uranium au Pakistan, elle ne s’y oppose pas. Sa préoccupation essentielle est d’apporter une aide aux moudjahidin d’Ossama Ben Laden, qui combattent les troupes soviétiques entrées en Afghanistan le 25 décembre 1979. Les routes passant par l’Iran ayant été fermées à la même époque par la révolution islamique, la seule voie pour atteindre l’Afghanistan passe par le Pakistan, et pour l’emprunter, les Américains ferment les yeux sur les agissements de Khan. Le Congrès autorise même l’octroi d’une aide militaire aux Pakistanais, à la condition que le Président lui assure qu’il n’y a pas d’armes nucléaires dans le pays. Reagan, puis George H.W. Bush donneront cette assurance jusqu’à ce que l’Armée Rouge quitte Kaboul, en 1989, au moment où les Pakistanais sont en mesure de fabriquer un engin explosif. Les Américains mettent alors fin à l’aide militaire qu’ils avaient accordée au Pakistan en 1981, et qui lui a permis de recevoir les F-16 qui seront longtemps, à côté des Mirage, les vecteurs de ses armes nucléaires.

Le bilan de ces politiques complaisantes est qu’à la fin de la guerre froide, en 1990, trois pays, Israël, l’Inde, et le Pakistan n’ont pas adhéré au TNP, et refuseront toujours de le signer, donnant ainsi des arguments à ceux des signataires qui voudraient se soustraire à leurs obligations.

3.2. La non-prolifération dans l’après guerre froide

Après l’effondrement du communisme et l’éclatement de l’URSS, les États-Unis restent la seule superpuissance dans le monde, et deviennent seuls responsables de l’application de la politique de non-prolifération. Leur première préoccupation est de résoudre la question de la succession de l’URSS, avec laquelle ils ont signé, le 31 juillet 1991 un traité de réduction de leurs arsenaux nucléaires. Grâce en particulier à l’aide financière qu’ils accordent à plusieurs des Républiques nouvellement indépendantes, ils obtiennent que la Fédération de Russie soit la seule héritière de l’URSS, donc seule détentrice de l’arsenal nucléaire soviétique. Les autres pays acceptent de renvoyer en Russie, pour le 1er mai 1992, les armes tactiques qui se trouvent sur leur territoire. Les négociations sont plus longues avec la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Ukraine, qui disposent également d’un nombre appréciable d’armes stratégiques. Ces trois pays acceptent cependant d’adhérer au TNP comme États non dotés d’armes, et ils participeront, en cette qualité, à la Conférence d’extension en 1995.

Après 1991, les Américains doivent faire face à un type de problème qu’ils n’ont pas encore rencontré. Il ne s’agit plus d’inciter les autres pays à adhérer au Traité, il faut décider de la conduite à tenir envers ceux qui ne respectent pas leurs engagements. En principe, si les inspecteurs de l’AIEA constatent que des matières fissiles ont été détournées, le Conseil des Gouverneurs peut, si l’infraction est grave, autoriser le Directeur général à saisir le Conseil de Sécurité de l’ONU. Celui-ci doit, avant de décider des mesures à prendre, juger non pas si L’État a enfreint les dispositions du Traité, mais si cela constitue une atteinte à la paix et à la sécurité dans le monde.

Ce schéma théorique a rarement été utilisé, les États-Unis ayant souvent décidé unilatéralement et de façon assez arbitraire, de la conduite à tenir. C’est ainsi qu’après la guerre du Golfe, l’Administration américaine a facilement obtenu du Conseil de Sécurité la formation de l’UNSCOM qui a pu agir sans être tenue par des règles très contraignantes. À peu près à la même époque, au début de 1993, après la découverte des fraudes commises par la Corée du Nord, les États-Unis ont été autorisés par l’ONU à mener des négociations bilatérales avec Pyong Yang. En 1994, ils ont conclu un accord nommé « cadre agréé », prévoyant que la Corée du Nord arrêterait son réacteur et son usine de retraitement. En échange, elle recevrait deux réacteurs de 900 MWe construits et financés par la Corée du Sud et par le Japon. Ce « cadre agréé », sur lequel l’ONU et les alliés des États-Unis n’ont été consultés que pour la forme, ne respecte pas les termes du TNP, et il court-circuite l’AIEA. L’ONU et les alliés des Américains ne sont pas consultés non plus lorsque, en décembre 2002 George W. Bush, invoquant les mensonges de la Corée du Nord sur son usine d’enrichissement, décide de ne plus lui fournir de fuel lourd comme il était convenu. En guise de riposte, les Nord-Coréens dénoncent le cadre agréé, redémarrent le réacteur et l’usine de retraitement de Yong Byon.

En septembre 2002, lorsque la construction par les Iraniens d’une usine de centrifugation à Natanz est rendue publique, plusieurs pays européens entament des négociations avec l’Iran, pour éviter les sanctions que les États-Unis veulent appliquer à ce pays, mais les Américains ne se joignent pas à cette démarche qui échoue. Des discussions associant les États-Unis reprendront ultérieurement, mais dans l’intervalle, les Iraniens auront construit d’autres installations, augmenté le nombre et la qualité des centrifugeuses installées, et produit des quantités très appréciables d’uranium enrichi à 20% (Figure 8).

Le bilan de la période pendant laquelle les États-Unis ont assumé seuls la responsabilité de la non-prolifération est mitigé. Le risque que constituaient les Républiques de l’ex-URSS est écarté, les installations de l’Irak ont été détruites, le programme de la Corée du Nord est stoppé sans être éliminé, et l’Iran poursuit des activités qui ne sont plus clandestines.

3.3. Un monde sans gouvernance

Cette période d’après-guerre froide s’achève en 2003. Lorsqu’ils se préparent à une nouvelle invasion de l’Irak, les États-Unis ne sont pas suivis par plusieurs de leurs plus fidèles alliés, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, la France, la Turquie. Lorsque George W. Bush cesse de fournir à la Corée du Nord le fioul lourd promis, les Nord-Coréens reprennent la production et l’extraction du plutonium, puis démarrent une usine d’enrichissement, sans que cela entraîne aucune réaction de la part des États-Unis. Ils expérimentent un premier engin en 2006, en font exploser un deuxième en 2009, et un autre en 2013, tout en poursuivant les essais de missiles balistiques d’une portée de plus en plus longue. Ces agissements ne suscite que des protestations plus ou moins énergiques. La Chine, qui aurait les moyens de faire pression sur son allié nord-coréen, craint surtout un effondrement du régime de Pyong Yang qui provoquerait un afflux de réfugiés sur son territoire.

Malgré les sanctions qui lui sont appliquées depuis une trentaine d’années, et qui font peser des contraintes considérables sur son économie, le régime iranien poursuit un programme nucléaire qu’il est bien difficile de justifier par des objectifs purement civils. Rien, en juillet 2014 ne permet de savoir si les négociations en cours avec les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité et l’Allemagne pourront aboutir à un accord durable.

La Russie consacre tous ses efforts à essayer de reconstituer ce qui était le territoire et la puissance de l’URSS, elle peut être crainte, ou susciter la méfiance, mais son régime n’exerce aucune attirance sur les autres pays et elle ne pourrait, même si elle le voulait, jouer aucun rôle pour résoudre les problèmes qui se posent dans le reste du monde. L’Union européenne est réduite à une zone de libre-échange bien incapable de peser sur l’évolution des relations internationales. Les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU se multiplient, mais elles sont rarement appliquées. Le système mis en place par le TNP a été encore affaibli par l’action d’Israël, qui a bombardé en 1981 le réacteur Tammuz construit en Irak par une entreprise française. Une nouvelle fois, l’aviation israélienne est intervenue en Syrie le 6 septembre 2007, pour détruire un site sur lequel les Nord-Coréens étaient apparemment en train de construire un réacteur à uranium naturel. Que les craintes israéliennes aient été fondées ou non, ce recours à la force par un pays non signataire du TNP contre des États qui y ont adhéré traduit un profond mépris pour les mécanismes prévus par le Traité, et pour l’ONU. L’absence de réactions autres que de faibles protestations de la part des promoteurs de la politique de non-prolifération ne peut qu’affaiblir considérablement le système qu’ils avaient mis en place.

En juillet 2014, 190 pays ont adhéré au TNP. Les raisons pour lesquelles le Traité a été conçu en 1963 ont disparu il y a un quart de siècle, pourtant, il est demeuré inchangé, et il ne peut pas être modifié pour s’adapter à une situation nouvelle. Mais il n’est que partiellement appliqué : en 1968, lorsqu’il a été signé, son objectif était de limiter à 5 le nombre de pays détenteurs d’armes. Quarante-cinq ans plus tard, on en compte 9, et 5 autres États qui disposent d’usines d’enrichissement de l’uranium par centrifugation[2], pourraient, s’ils le décidaient, fabriquer un engin explosif dans des délais relativement courts. Les 5 États dotés d’armes ont réduit le nombre de leurs engins après la fin de la guerre froide, mais ils modernisent leurs arsenaux et prennent les dispositions nécessaires pour les conserver pendant une durée indéfinie. Les 4 autres pays possesseurs d’armes augmentent en permanence le nombre de leurs engins explosifs qu’ils s’efforcent de miniaturiser, et ils construisent des missiles d’une portée de plus en plus longue. Lorsque le TNP a été signé, les États-Unis et l’URSS exerçaient une domination incontestée sur leurs alliés. En 2014, aucun État, aucune organisation internationale, n’a l’autorité suffisante pour convaincre un pays de respecter ses engagements internationaux. Aucun n’a les moyens de l’y contraindre, si ce n’est en recourant à la force.

Notes et références

[2] Ce sont l’Afrique du Sud, le Brésil, le Japon, l’Iran et les Pays-Bas

L’Encyclopédie de l’Énergie est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article, merci de mentionner le nom de l’auteur, le titre de l’article et son URL sur le site de l’Encyclopédie de l’Énergie.

Les articles de l’Encyclopédie de l’Énergie sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 International.